|

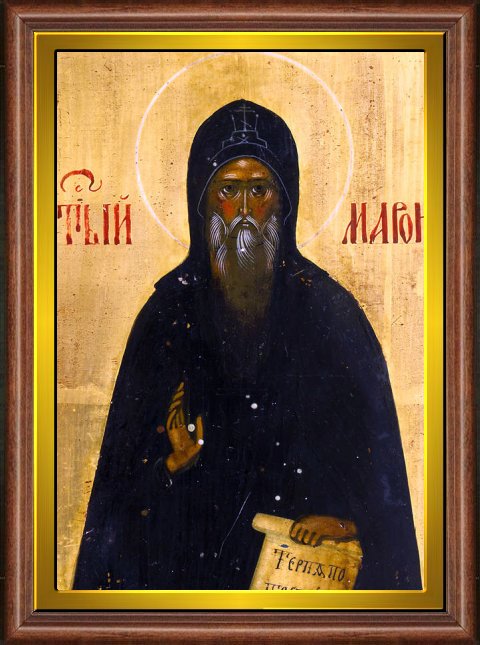

Nous ne savons que peu de chose sur saint Maron, ou

Maroun. Nous le connaissons surtout grâce, d'une part à

Théodoret, évêque de Cyr, qui, vers 440, le mentionne

dans son Histoire des moines de Syrie (ou

histoire philothée) et d'autre part à saint Jean

Chrysostome qui, depuis son exil à Cucuse, en Arménie,

en parle dans sa

lettre

adressée à Théodoret en 405. Le chapitre 16 du livre de

Théodoret contient de nombreux détails sur saint Maron,

sur sa vie de prière, ainsi que sur l'empreinte

indéniable qu'il laissa sur les disciples qui le

suivirent. lettre

adressée à Théodoret en 405. Le chapitre 16 du livre de

Théodoret contient de nombreux détails sur saint Maron,

sur sa vie de prière, ainsi que sur l'empreinte

indéniable qu'il laissa sur les disciples qui le

suivirent.

Nous devons noter ici que saint Jean Chrysostome,

archevêque de Constantinople, dans sa lettre adressée à

Théodoret, exprime le grand respect qu'il a pour Maron.

Dans cette lettre, peut-être également envoyée à saint

Maron, ou dans une autre plus personnelle, Jean

Chrysostome demande, à saint Maron, qu'il qualifie de

prêtre solitaire, son soutien spirituel et sa prière.

L'existence de saint Maron est donc historiquement

affirmée. Il serait né vers la fin du IVe

siècle, et serait décédé vers 410. On ne connaît de lui

que sa vie d'ermite. On sait que, moine chrétien syrien,

retiré près de Cyr, sur le mont Taurus, dans la région

d'Antioche, Maron menait, en plein air, une vie de

pénitence et de prière, près d'un ancien temple païen

qu'il avait converti en église. Il n'avait, comme abri

contre les ardeurs du soleil, qu'une tente en peau.

L'austérité de sa vie, sa sainteté et les miracles qu'il

accomplissait le rendirent célèbre dans toute la Syrie.

Sous l’influence de sa vie édifiante, beaucoup de

disciples vouèrent une bonne partie de leur existence à

la prière, tandis que d’autres s’isolaient sur les cimes

des montagnes, ou se cloîtraient dans les grottes pour

communier avec Jésus-Christ et à sa vie. De plus, de

nombreux croyants, à travers l'empire Byzantin, venaient

à lui, pour solliciter sa prière, ou même, suivre ses

exemples et partager sa vie de prière, de pénitence et

d'amour de Dieu et du prochain. Car même les ermites

aimaient leurs frères…

Afin que les choses soient très claires, et compte tenu

des événements qui se passent actuellement en Syrie,

voici quelques précisions géographiques: les régions

situées au sud d'Apamée, en Syrie, qui s'étendaient

jusqu'aux frontières Libanaises, étaient divisées en

deux provinces:

– La Phœnicie Libanaise, avec Homs puis Damas pour

métropole et

– La Phœnicie Maritime avec Tyr pour capitale. Le

diocèse de Cyr eut à sa tête, en 423 l'évêque Théodoret

de Cyr. Une distance évaluée à deux jours de marche

séparait la ville de Cyr située au nord-est d'Antioche

de la ville d'Alep. Revenons maintenant à Saint Maron.

Théodoret précise qu'à son époque la plupart des

solitaires de la région de Cyr étaient des disciples de

Maron. Il indique qu'après sa mort la dépouille de Maron

fut l'objet d'un conflit entre les localités du

voisinage: l'une d'elles se l'appropria par la force et

bâtit un grand sanctuaire pour déposer le corps de Maron

et y organiser un pèlerinage. En 452, l'empereur Marcien

aurait fait construire, sur la tombe de saint Maron, le

monastère Saint Maron, comprenant trois cents cellules

de moines. Ce monastère, situé près d'Apamée, à l'est de

la ville d'Hama, au bord de l'Oronte, devint un lieu

d'importants pèlerinages.

Aux VIe

et VIIe

siècles, le monastère devint le foyer de l'Église

chalcédonienne catholique opposée aux monophysites. Le

premier disciple de saint Maron qui s'installa au Liban

dès le Ve

siècle, Abraham de Cyr, y établit une mission destinée à

convertir les derniers païens d'origine phénicienne.

Saint Maron est fêté le 9 février dans l'Église maronite

catholique et le 14 février dans l'Église orthodoxe. Le

9 février est, au Liban, une fête nationale chômée.

Paulette Leblanc |