|

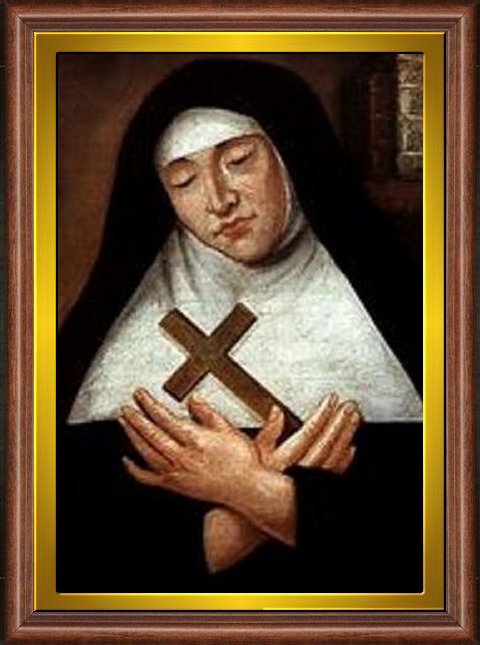

Beaucoup de personnes se posent la question: mais qui

était donc Marie de l'Incarnation pour que ses écrits

aient passionné tant de savants, d'historiens et de

biographes? Qui? Mais une simple ursuline, première

missionnaire du Canada et fondatrice de l'Église de ce

pays. Contemplative et active, cette religieuse

cloîtrée,

qui

réussit à maîtriser quatre langues locales, savait

apprivoiser les petites amérindiennes et gagner la

confiance de leurs parents. En 1639, Marie de

l'Incarnation et ses sœurs ursulines ouvrirent à Québec

un monastère et une maison d'éducation. Cette œuvre

résista à toutes les nombreuses épreuves qu'elle dut

traverser, et grâce à la foi des religieuses, elle

réussit à s'implanter dans d'autres régions du Québec,

et ailleurs dans le monde: au Pérou et aux Philippines

notamment. qui

réussit à maîtriser quatre langues locales, savait

apprivoiser les petites amérindiennes et gagner la

confiance de leurs parents. En 1639, Marie de

l'Incarnation et ses sœurs ursulines ouvrirent à Québec

un monastère et une maison d'éducation. Cette œuvre

résista à toutes les nombreuses épreuves qu'elle dut

traverser, et grâce à la foi des religieuses, elle

réussit à s'implanter dans d'autres régions du Québec,

et ailleurs dans le monde: au Pérou et aux Philippines

notamment.

Voyons maintenant ce que fut la vie de Marie de

l'Incarnation. Marie Guyart naquit à Tours le 28 octobre

1599. Elle était la 4ème enfant d'une famille

qui en comptera huit. Son père Florent Guyart et sa mère

Jeanne Michelet originaire de la petite noblesse de

Touraine, étaient des maîtres-boulangers. Notons ici que

ce foyer catholique, désirait aussi que ses enfants

s'instruisent. Marie avait environ sept ans quand elle

fit un songe qui marqua toute sa vie. Elle vit le ciel

s'ouvrir et Jésus venir à elle et l'embrasser. Puis Il

lui demanda: "Veux-tu être à moi?" Marie répondit "Oui!"

Dès lors, Marie recherchera toujours une vie de prière,

d'union à Dieu et de charité envers les autres.

Marie Guyart avait environ 14 ans quand elle confia à sa

mère son désir d'entrer au couvent. Madame Guyart ne

répondit pas, mais trois ans plus tard, alors que sa

fille Marie n'avait que 17 ans, elle la maria à Claude

Martin, un professionnel de la soie. Bientôt Marie

Guyart eut un fils, Claude, mais six mois plus tard son

mari mourait, laissant sa jeune femme veuve à 19 ans,

avec un enfant de six mois. De plus, Marie héritait

d'une fabrique en faillite et de plusieurs procès en

cours. Douée pour les affaires, Marie Guyart liquida le

commerce familial et les procès. Puis, elle revint chez

ses parents. Pendant environ un an, pour gagner sa vie

et subvenir aux besoins de son fils, elle s'adonna à des

travaux de broderie. Quand elle eut 21 ans, Marie Guyart,

quoique toujours dans le monde, prononça des vœux de

chasteté, de pauvreté et d'obéissance, car elle se

sentait toujours attirée vers la vie religieuse; mais,

ayant compris que l'heure de Dieu n'était pas encore

venue, elle la préparait.

Suivirent quelques années très difficiles. En effet, en

1621, pour rendre service à sa sœur et à son beau-frère,

Paul Buisson, Marie alla vivre chez eux. Paul Buisson

administrait un important commerce de transports

fluviaux, et, conformément aux habitudes de l'époque, il

hébergeait ses nombreux employés. Marie s'occupa d'abord

de la cuisine et du soin des blessés et des malades. Ses

talents pour le commerce et l'organisation furent

exploités par son beau-frère, et Marie travaillait

presque en permanence, à charger ou décharger des

marchandises en compagnie des employés, dans l'écurie

qui servait de magasin. Elle devait aussi s'occuper des

soixante chevaux dont elle avait la charge. Pourtant,

ses talents d’administratrice étaient reconnus et elle

prenait parfois le rôle de gérante lorsque les deux

"patrons" étaient absents. Mais la Vierge Marie veillait

à ce que sa "fille", pourtant débordée par le travail,

pût se rendre chaque jour à la messe et prendre le temps

de prier. Un jour, le Seigneur fit comprendre à Marie

Guyart, Madame Martin, qu'il étant temps pour elle,

d'entrer dans la vie religieuse. Elle avait 31 ans et

son fils douze ans.

Le 25 janvier 1631, Marie quitta son vieux père, et,

malgré toute sa peine, elle confia son fils, aux soins

de sa sœur. Ce fut l'un des actes les plus héroïques de

la vie de Marie de l'Incarnation. Le cœur brisé, elle

entra au noviciat des Ursulines de Tours. Durant

l'octave de Noël 1634, Marie fit un second rêve

surprenant: accompagnée d'une jeune dame, Marie avançait

vers une place où un jeune homme leur indiqua le chemin

qu'elles devaient prendre. Et Marie se retrouva dans un

immense pays plein de brumes et de brouillards. Une

petite église était la seule lumière qui éclairait les

ténèbres. En haut de l'église, la Vierge Marie, assise,

tenait l'Enfant Jésus dans ses bras et lui parlait.

Madame Martin, notre Marie, sentit que leurs échanges de

paroles la concernaient. Et bientôt le Seigneur lui dit:

"

Je veux que tu ailles au Canada construire une maison à

Jésus et à Marie."

Et cela se fit plusieurs années après, mais comment?

Curieusement, le 19 février 1639, une dame de la

noblesse, Madame de la Peltrie se présenta au Monastère

des Ursulines: elle désirait partir au Canada, et comme

elle avait appris, nous ne savons pas comment, qu'une

religieuse de Tours le désirait aussi, elle venait voir.

Instantanément, Marie de l'Incarnation reconnut dans la

visiteuse la jeune dame qui, dans son rêve de 1634,

l'accompagnait. Grand émoi chez les Ursulines car

jusqu'à présent les Ursulines ne partaient pas comme

missionnaires. Et où trouver les ressources financières

indispensables?

Pourtant, les uns après les autres, les obstacles

s'éliminèrent et les problèmes financiers furent résolus

grâce à la générosité de Madame de la Peltrie. Une jeune

sœur ursuline de 22 ans, Sœur Marie de Saint Joseph fut

désignée pour partir avec Sœur Marie de l'incarnation.

Toutes les autorisations furent accordées, et le 28

février 1639, ce fut le départ pour Paris où Madame de

la Peltrie put mettre une partie de sa fortune au

service du futur Monastère des Ursulines de Québec et à

l'ouverture d'une maison d'éducation. Enfin, le petit

groupe des futures missionnaires put se rendre à Dieppe

à destination du Canada… Et là, une nouvelle ursuline se

joignit aux deux premières, Sœur Cécile de Sainte-Croix.

Le voyage à bord du bateau, le Saint-Joseph, dura trois

mois. Le premier août 1639, ce fut l'arrivée à Québec.

Québec! Un pays couvert de brouillards, un sentier

abrupt et rocailleux et des forêts immenses: le rêve de

1634 revint à la mémoire de Marie de l'Incarnation. Les

colons français accueillirent les trois Ursulines et Mme

de la Peltrie avec tous les honneurs possibles, puis

vinrent présenter leurs filles pour les faire instruire.

Il fallut bientôt construire un Monastère et une école

pour répondre à tous les besoins des colons de la

Nouvelle France et des Ursulines. Marie de l'Incarnation

obtint l'autorisation du Gouverneur pour faire

construire un bâtiment au lieu qui lui semblait le plus

à l'abri de la menace des Iroquois. L'Ursuline prépara

les plans et les devis, embaucha des ouvriers, puis

surveilla de près la construction jusqu'à monter

elle-même sur les échafaudages. Puis, les Ursulines

ayant désigné la Vierge Marie comme la première et

principale Supérieure de la communauté, la Vierge

favorisa Sœur Marie de l'Incarnation de sa fidèle et

sensible présence du début à la fin de l'entreprise.

Bientôt, le pensionnat déborda d'enfants et d'autres

ursulines arriveront…

Malgré son âge: 40 ans, Sœur Marie de l'Incarnation

étudia les langues indiennes extrêmement difficiles, et

rédigea un dictionnaire algonquin-français, ainsi qu'un

dictionnaire et un catéchisme iroquois. Son travail

préféré était d'enseigner les petites Indiennes qu'elle

appelait les "délices de son cœur" et "les

plus beaux joyaux de sa couronne." Force est de

constater que Marie de l'Incarnation, contemplative par

sa vocation de religieuse cloîtrée consacrée à une vie

de prière, sut être aussi très active et apôtre, quoique

soumise aux contraintes de l'insécurité qui régnait à

cette époque au Canada. Elle resta toujours une femme

d'action douée d'un grand sens pratique.

En 1651, après un terrible incendie qui détruisit leur

monastère, les Ursulines, furent accueillies dans une

petite maison que Madame de la Peltrie s'était fait

construire à proximité du monastère; elles purent, avec

le secours des colons, reconstruire leur couvent et leur

école. Et sous la direction de Marie de l'Incarnation,

le monastère se releva des ruines.

Quelle intelligence chez Marie de l'Incarnation, qui

assuma de multiples responsabilités: supérieure,

assistante, économe de la communauté et formatrice des

novices! Elle réussit à maîtriser quatre langues

autochtones, à composer des dictionnaires, à participer

à l'éducation des enfants et des adultes tout en

effectuant des tâches domestiques. Elle entretenait

également une correspondance d'affaires et d'amitié avec

la France. Ses lettres constituent une mine

d'informations sur l'histoire des premières décennies de

la colonie. Elle commenta notamment les guerres

franco-iroquoises et la destruction de la Huronnie,

territoire des Hurons.

Mère très aimante, Marie

de l'Incarnation écrivait régulièrement à son fils

Claude devenu moine bénédictin. Elle répondait toujours

avec clarté à ses questions de moine théologien. En

1654, à la demande insistante de Claude, elle commença à

écrire l'histoire des grâces de Dieu dans sa vie.

Certes, un océan séparait la mère et le fils, mais

l'amour du Seigneur les gardait intimement unis. Après

la mort de sa mère, Claude, prieur de son abbaye

bénédictine écrivit:

"Dieu n'a pas voulu que

l'amour seul ait séparé son âme de son corps; il y a

voulu joindre la souffrance, afin qu'elle mourût, à

l'imitation de son Époux, d'amour et de douleur tout

ensemble."

Malade depuis déjà longtemps, Marie de l'Incarnation

reçut le sacrement des malades, demanda pardon à son

entourage et remercia ses Sœurs de leur charité à son

égard. Elle les encouragea à rester fidèles à leur

vocation contemplative et missionnaire. Puis, le 30

avril 1672, elle rendit son âme à Dieu; elle avait 72

ans.

Marie de l'Incarnation, qui avait été surnommée

la Thérèse

de la Nouvelle-France,

par Bossuet, fut béatifiée, le 22 juin 1980 pape le pape

Jean-Paul II. Le pape François la canonisa le 3 avril

2014.

Nous devons ajouter que les ursulines et les

Hospitalières, une communauté voisine des Ursulines,

surent ensemble soigner d'un même cœur aussi bien les

Français que les amérindiens. Deux communautés de

religieuses cloîtrées qui surent poser les fondations

d'une Église et d'un pays tout neuf: le Canada.

Paulette Leblanc |