|

|

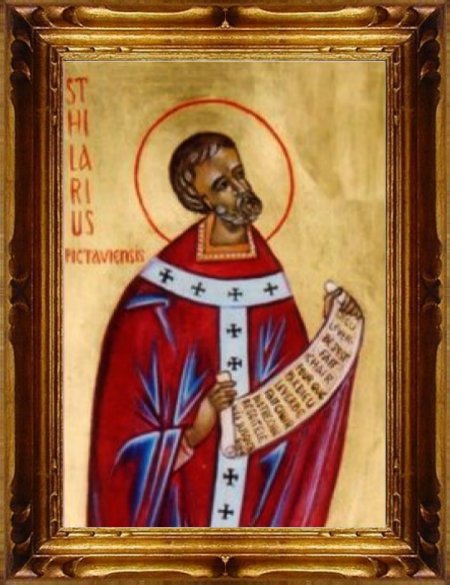

Aujourd'hui 13 janvier, nous allons parler de saint

Hilaire de Poitiers. Mais avant de découvrir sa vie,

nous voulons connaître la signification de ce nom

bizarre. Hilaire, on s'en doute un peu, vient du mot

"hilarité", parce que saint Hilaire aurait servi

Dieu avec un cœur plein de joie. Hilaire pourrait venir

aussi de

altus,

qui signifie: haut, ou élevé, et d'arès

qui veut dire: vertu. En effet, Hilaire aurait été élevé

en science et en vertu, durant toute sa vie. Hilaire

pourrait aussi être un dérivé de

hylè,

qui veut dire qui fut obscur; en effet, dans les œuvres

si profondes de saint Hilaire, il y a parfois de grandes

obscurités pour les non initiés.

Hilaire est issu de l'aristocratie gallo-romaine. Il

naquit vers les années 310 ou 315, à Lemonum, chef-lieu

de la cité des Pictons. Lemonum est l'ancien nom de

Poitiers. La famille, païenne, riche et noble, donna une

excellente éducation à Hilaire, jeune homme très doué

pour les études. Cependant Hilaire, vivant dans des

milieux païens, était très tourmenté par des questions,

devenues très cou-rantes aujourd'hui: quel sens donner à

la vie? Et encore: où se trouve le bonheur pour l'homme?

D'où la question fondamentale: à quoi sert-il d'exister

si l'on doit mourir? Question qui aboutit inévitablement

sur le mystère: y a-t-il un dieu?

Hilaire lisait beaucoup afin de trouver, chez les

philosophes anciens, la réponse à ses angoisses. Mais

ses lectures le décevaient toujours, jusqu'au jour où il

découvrit cette phrase de la Bible: "Je suis celui

qui est." Hilaire s'enthou-siasma, mais la mort

restait toujours pour lui une idée insupportable. Il

découvrit enfin l'Évangile de Saint Jean qui lui révéla

l'Incarnation et la Résurrection. Hilaire avait trente

ans; il demanda le baptême. Nous sommes aux alentours de

345.

Hilaire était marié et il avait une fille, Apia ou Afra.

Cependant il était devenu un très bon théologien, et sa

famille, au cœur de Poitiers, était le refuge de ceux

qui se trouvaient dans l'affliction. Vers 351-352,

l'évêque Paixent de l'Église de Poitiers mourut. Hilaire

qui jouissait d'un grand prestige, car on le savait

remarquable théologien, fut choisi par acclamations

comme son successeur. Hilaire accepta dans un esprit de

service ses nouvelles responsabilités. Et il appliquera

durant toute sa vie ses propres paroles: "L'évêque

est placé à la tête de la maison pour veiller aux

besoins et aux intérêts du peuple qui lui est confié"

et "L'évêque ne remplit son ministère que s'il

fortifie ce qui est faible par un enseignement à la fois

authentique et adapté, s'il consolide ce qui tombe en

ruine, s'il redresse celui qui s'égare, s'il dispense le

verbe de vie à la famille qu'il a à nourrir de la

nourriture éternelle". D'ailleurs saint Paul,

parlant de l'évêque, n'avait-il pas écrit, dans sa

première lettre à Tite (1 Ti 1, 1 à 9): "Il doit être

sobre, fuir les querelles, être un bon époux, un bon

père de famille. S'il ne présente pas de telles qualités

dans son ménage il est probable qu'il ne les présentera

pas non plus dans l'administration de l'Église."

Dès

lors la vie d'Hilaire va basculer. Son épiscopat

commence dans une période de grand trouble pour

l'Église: le développement de l'arianisme dans tout

l'Occident. Niant la divinité de Jésus-Christ les

disciples d'Arius faisaient de plus en plus de

prosélytisme. Par ailleurs, la santé du pape Jules 1er

déclinait. Après sa mort, Jules 1er

sera remplacé par des papes ariens; puis, en 366 il y

au-ra deux papes: Ursinus, continuant l'hérésie arienne

et Damase 1er, catholique-orthodoxe.

Hilaire, devenu évêque de Poitiers, rencontra très

rapidement saint Athanase d'Alexandrie, alors exilé en

Gaule à cause de l'hérésie arienne. Hilaire, combattant

à son tour cette hérésie, sera, sur ordre de l'empereur

Constance, exilé en Phrygie, en Turquie, où il

découvrira la théologie grecque et deviendra de tous les

Pères latins de l'Église, celui dont la pensée sera la

plus proche des Pères Grecs. Curieusement, le

Commentaire sur l'Évangile de Matthieu, pre-mière

œuvre d'Hilaire, évêque soucieux de l'instruction de son

peuple, montre toutefois que son auteur ne connaissait

pas la tradition orientale, et même qu'il ignorait les

textes du Concile de Nicée qu'il ne découvrit qu'en 354.

Dès 355, alors que l'arianisme s'étendait dans toute la

Gaule, Hilaire s’opposa à cette théologie et écrivit

son œuvre magistrale, son "Traité sur la Trinité."

Parlons un peu des œuvres de saint Hilaire de Poitiers

Presque tous les écrits d'Hilaire ont été conservés:

écrits exégétiques, traités théologiques et compositions

liturgiques, en particulier des hymnes. Nous venons

d'entendre que saint Hilaire avait rédigé un

Commentaire sur l’évangile de Matthieu. Ce document

est la première œuvre exégétique latine qui nous soit

parvenue.

Abordons maintenant la principale œuvre écrite de saint

Hilaire De Trinitate. Ce traité, comprenant douze

livres, fut composé pendant son exil en Phrygie. Hilaire

y défend la consubstantialité du Fils avec le

Père, contre les ariens qui niaient la divinité du

Christ, et contre la doctrine professée par Sabellius,

originaire de Lybie. La doctrine de Sabellius, le

modalisme, ne distinguait pas le Père du Fils. La

théologie d'Hilaire, première synthèse doctrinale écrite

en latin, eut une influence profonde durant tout le

siècle suivant. Saint augustin reprendra cette théologie

de saint Hilaire, mais la complétera en définissant la

divinité du Saint-Esprit.

S'appuyant sur les écrits d'Origène dont il tirera des

conclusions simples, et sur le texte grec des Écritures,

appelé la Septante, Hilaire rédigera de précieux

commentaires bibliques. Dans son Traité des Mystères,

Hilaire montre comment les événements rapportés dans la

Bible concernent le Christ. Enfin, ses Hymnes,

récemment redécouvertes, nous font entrer dans une

poésie inspirée à la fois des modèles classiques (latins

et grecs) et bibliques (psaumes alphabétiques).

Hilaire revint de son exil en d'Orient vers 361 et

rentré à Poitiers, il put y finir ses jours et y mourir

vers 367, soit le 1er

novembre 367, soit le 1er

janvier 368. Il a été élevé au rang de docteur de

l'Église en 1851, par le pape Pie IX. Il est fêté le 13

janvier.

Voici maintenant quelques petits compléments, pour

édifier, et nous distraire.

Saint Hilaire fit plusieurs miracles qui

enthousiasmèrent le peuple. En voici un: en l'an 360,

lorsqu'Hilaire revint dans les Gaules, à Poitiers, la

population lui fit un triomphe. Un jour, on lui apporta

un enfant mort sans baptême. Hilaire se mit à genoux et

dit qu'il ne se relèverait qu'après l'enfant... L'enfant

revint à la vie et fut baptisé au nom du Père et du Fils

et de l'Esprit-Saint.

On

raconte une autre chose, digne d'admiration: Apia, la

fille d'Hilaire, voulait se marier. Son père Hilaire

l’instruisit longuement et l’affermit dans le dessein de

sauvegarder sa virginité. Au moment où il la vit bien

résolue, craignant qu'elle ne variât dans sa conduite,

Hilaire pria le Seigneur avec grande instance de la

retirer de la vie de ce monde: et il en fut ainsi, car

peu de jours après, elle trépassa dans le Seigneur. Son

père, l'évêque, l’ensevelit de ses propres mains; en

voyant cela, la mère d'Apia pria l’évêque de lui obtenir

ce qu'il avait obtenu pour sa fille; et Hilaire le fit

encore, et, par sa prière, il l’envoya par avance dans

le royaume du ciel.

Saint Hilaire, surnommé par saint Jérôme, le "Rhône

de l'éloquence latine et la trompette des Latins face

aux Ariens" est un des plus grands théologiens du

haut Moyen-Âge. Contemporain de Saint Athanase et de

Saint Basile, Saint Hilaire mena le même combat qu'eux

pour la défense de la vraie

Foi. On l'a surnommé "l'Athanase d'occident".

À Poitiers, malgré son épuisement, Hilaire rédigea son

ouvrage, "contre Auxen-ce" dans lequel il

dénonçait avec force les empiétements du pouvoir

impérial sur les affaires religieuses et où il précisait

les conditions réelles de l'unité des chrétiens; il

aimait dire: "Les oreilles du peuple chrétien sont

plus saintes que le cœur de leurs évêques".

Voici maintenant un texte dans lequel Hilaire essaie

d'expliquer la Sainte Trinité. Il prie Dieu et dit: "Je

t’en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi et

jusqu’à mon dernier souffle

donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde.

Oui, que je garde toujours ce que j’ai affirmé dans le

symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque

j’ai été baptisé dans le Père, le Fils et l’Esprit

Saint!"

Il

écrivit aussi, s'adressant au Père: "Quant à moi,

j'en ai conscience: le devoir principal de ma vie est de

m'offrir à Toi, Dieu, Père Tout-Puissant, pour que tout

en moi, paroles et pensées, parlent de Toi. Oui, la plus

grande récom-pense que puisse m'apporter l'usage de la

parole dont tu m'as gratifié, c'est de l'employer à te

servir, en proclamant ce que Tu es, c'est-à-dire le Père

de l'Unique-Engendré, et en le démontrant à un monde

qu'il ignore et à l'hérétique qui le nie. Oui, vraiment,

c'est là, je le déclare, mon seul désir! Toutefois j'ai

grand besoin d'implorer dans la prière la grâce de ton

secours et de la miséricorde, pour que le souffle de ton

Esprit gonfle les voiles de notre foi, tendues pour Toi;

qu'il nous fasse avancer dans ce voyage qu'est l'en-seignement

que nous commençons de donner ici. Accorde-nous donc de

don-ner aux mots leur véritable sens, prodigue la

lumière à notre esprit, la beauté de l'expression à

notre style et établis note foi dans la vérité.

Accorde-nous de dire ce que nous croyons. Selon le

devoir qui nous incombe, après avoir appris des

prophètes et des apôtres que Tu es un seul Dieu et qu'il

y a un seul Sei-gneur Jésus-Christ, donne-nous de Te

célébrer, et, contre les négations héré-tiques,

donne-nous de le proclamer, Lui, Jésus-Christ, Dieu et

non faux Dieu." (Extrait de DE TRINITATÉ, l, 6)

Mais

Hilaire voulait aussi montrer combien la Trinité et

l'Eucharistie sont unies. Il écrivit, au sujet du

mystère Trinitaire et de l'union Eucharistique:

"Eucharistie nourriture céleste et lien d'unité de la

communauté chrétienne avec le Christ! Nier l'unité

naturelle du Père et du Fils c'est nier la réalité de la

communion eucharistique au Christ. La communion

Eucharistique pour saint Hilaire, débouche dans

le mystère de l'intimité trinitaire à laquelle l'Eucha-ristie

nous fait participer, dont elle nous révèle la vérité et

dont elle permet la confession. Si donc le Christ a

vraiment assumé la chair de notre corps, si cet homme,

né de Marie, est vraiment le Christ, nous mangeons la

chair de son corps dans le sacrement, et par-là, nous

sommes un, puisque le Père est en lui et que lui est en

nous." (DE TRINITATE, 8/16 6)

Paulette Leblanc |