La France en 1871

C’est l’hiver, c’est la guerre. Les

troupes de Guillaume 1er, roi de Prusse, ne cessent de l’emporter

sur celles de Napoléon III ; le 19 septembre 1870, elles ont

commencé le siège de Paris ; le 12 janvier 1871, elles sont entrées

au Mans, progressant vers l’Ouest, elles sont aussi entrées en

Mayenne.

Le 17 janvier, une pointe avancée de

l’armée prussienne arrive aux portes de Laval. Parmi les soldats

français règnent le désordre et la panique. Dans les campagnes, les

paysans cachent ce qu’ils ont : argent, linge et nourriture. Aux

misères de la guerre s’ajoute une épidémie de typhoïde et de

variole.

Pontmain est touché. Sur une

population d’environ cinq cents habitants, la paroisse a vu partir

trente-huit jeunes appelés sous les drapeaux. On était sans

nouvelles. Tout allait mal. Les paroissiens disaient : « On a beau

prier, le bon Dieu ne nous écoute pas ». Le dimanche 15 janvier,

après les vêpres, le curé avait entonné comme de coutume le cantique

de Saint-Brieuc :

Mère de l’Espérance

Dont le nom est si doux

Protégez notre France,

Priez, priez pour nous.

Il s’était retrouvé seul à chanter. Se

retournant, il exhorta les paroissiens. Ils chantèrent, mais en

pleurant.

Le mardi 17 janvier 1871, on demeurait

dans l’angoisse et la désolation. Il fait froid. La neige couvre le

sol et les toits. Le ciel est pur quand vient la nuit toute

constellée.

L’abbé Guérin, curé de Pontmain

Ces quelques lignes ne sont pas une

biographie de Michel Guérin, mais l’esquisse d’un portrait d’un

prêtre de chez nous. Par sa foi, sa prière confiante et son amour du

prochain, il a transformé une paroisse qu’il a créée et portée en

son cœur jusqu’à son dernier souffle : « Pour vous, restez de bons

chrétiens… Oh ! oui, que la paroisse reste toujours ce qu’elle est »

furent ses dernières paroles le 29 mai 1872.

Après la tourmente révolutionnaire,

les paroisses de France se trouvent en face de nombreuses

difficultés : églises ruinées, mobilier détruit ou délabré. Telle

est la situation de la petite chapelle rurale de Pontmain qui

deviendra l’église : la toiture laisse passer l’eau, l’autel et les

bancs sont vermoulus, il n’y a plus ni linges, ni ornements, ni

vases sacrés.

C’est alors qu’arrive au soir du 24

novembre 1836, l’abbé Michel Guérin, vicaire à Saint-Ellier du

Maine. Il connaît la misère de Pontmain. Il est allé au Mans,

supplier son Evêque de lui confier ce petit hameau perdu au milieu

des champs. N’ayant pas de presbytère, il va se contenter d’une

chambre meublée dans une modeste chaumière. Voilà ce qu’il écrira de

ces débuts à son Evêque : « Oui ! Monseigneur, j’ai dit la messe sur

une pierre sacrée posée sur des planches rapprochées les unes des

autres ; mes confrères et moi avons prêché de dessus un établi »

(lettre du 15 octobre 1844).

Les jours qui suivent son arrivée, il

se met au travail. Avec ses nouveaux paroissiens, il restaure la

toiture, refait des bancs neufs. Les femmes préparent du linge

d’autel et des ornements. De nombreuses réalisations viendront par

la suite : tracé de nouvelles routes, érection de l’église en

succursale, puis en paroisse, construction d’une école. Il fera même

ouvrir un bureau de tabac (sans doute pour trouver à proximité son

tabac à priser). Il a le sens du pratique. Il se donne à tous : en

s’occupant des intérêts matériels de son petit peuple, il le gagne à

Jésus-Christ. Très vite il fait de Pontmain une paroisse vivante et

priante.

Son ministère repose sur la prière et

une grande piété mariale, il intronise une statuette de la Sainte

Vierge dans tous les foyers. C’est à partir de ce moment-là que dans

chaque famille, on prie le chapelet tous les jours. Il fait ériger

et bénit de nombreuses croix au bord des chemins. Il fait placer la

statue de Marie dans le clocher. A partir du 8 décembre 1854

(définition du Dogme de l’Immaculée Conception), quatre bougies sont

allumées sur l’autel de la Vierge à tous les offices de la paroisse.

En 1860, il fait peindre la voûte de l’église en bleu ciel avec un

semis d’étoiles d’or.

L’histoire de Michel Guérin n’est pas

banale. Celui que l’on surnommait alors un peu malicieusement « le

curé aux bonnes Vierges » a su ― en son temps ― marquer profondément

ce petit coin du Bocage mayennais que Marie « la Madone aux étoiles

» allait venir visiter le 17 janvier 1871.

Les témoins de l’apparition

Victoire Barbedette avait perdu son

premier mari Augustin Friteau avec trois petites filles en 1856 lors

d’une épidémie de typhoïde. Restée seule avec son fils Auguste, elle

s’était remariée en 1857 avec César Barbedette dit « Bériot ». De ce

mariage vont naître deux garçons.

Eugène est né à Pontmain le 4 novembre

1858. Très tôt, il fut, comme son frère, initié à la prière.

N’oublions pas qu’à Pontmain, on priait le chapelet tous les jours

dans toutes les familles et cela depuis l’arrivée de l’abbé Michel

Guérin. Le travail manuel faisait aussi partie du quotidien.

« Aussitôt sortis de l’école, toutes

sortes de petits travaux nous attendaient à la maison. Il fallait

tourner le rouet de la mère et de la domestique, effilocher les

vieux chiffons de laine, piler les ajoncs dans la grange, couper en

tranches les betteraves et les carottes pour la nourriture des

animaux. Je me souviens que ce travail était assez dur… Il n’y avait

donc jamais pour nous un instant de paresse » (mots d’Eugène).

Le matin du 17 janvier 1871, après le

travail avec le père, il fallait bien remplacer le frère aîné

Auguste parti à la guerre ; il était allé à l’église prier et servir

la messe avant d’aller à l’école. Le soir, il se retrouvait à la

grange pour le travail quand sorti dehors « voir le temps » il vit

le premier la belle Dame.

Joseph est né le 20 novembre 1860. Il

était d’un caractère plus enjoué que son frère, plus jovial. Lui

aussi comme son frère avait été formé par Victoire à la prière et au

travail. L’éducation « selon Victoire » était celle que l’on

retrouvait dans toutes les familles de l’époque. C’était la mère qui

était investie de la charge de l’éducation. Non point que le père

s’en désintéressât, mais il était pris par le travail des champs,

tandis que la mère se tenait à la maison ; il n’intervient qu’en

dernier ressort pour les cas jugés graves par la mère : « Je vais le

dire à ton père ».

La sanction était la plupart du temps

une « tok » ; les gifles c’étaient pour les plus petits rebelles de

la ville. A la campagne, on donne une « tok ». Le mot exprime

parfaitement ce qu’il représente. C’était le bruit que le geste

produisait sur la joue du récalcitrant. Victoire, disait-on, avait

la « tok » facile, et c’était musclé.

Joseph avait donc dormi à la grange

avec Eugène comme ils étaient habitués à le faire. Réveillés de

bonne heure par leur père, ils avaient travaillé, puis mangé la

soupe du matin avant d’aller à l’église où ils vont faire la grande

prière du matin, puis le chemin de croix (c’était une promesse faite

à Auguste pour qu’il revienne sain et sauf de la guerre) avant de

servir la messe.

« Oh ! la belle Dame ! Qu’elle est

belle ! ». C’est par cette exclamation que Joseph sorti de la grange

un peu après son frère va saluer l’apparition.

Jeanne-Marie est née à Gosné

(Ille-et-Vilaine) au village de Louvel le 12 septembre 1861. Elle

était la fille unique de François Lebossé et de Jeanne-Marie

Garancher. Dès le lendemain de sa naissance, elle avait été baptisée

à l’église de Gosné par l’abbé Beaulieu, recteur.

Elle écrira plus tard : « Depuis l’âge

de deux ans, à la mort de mon père, ma mère étant tombée paralysée,

j’ai été recueillie par ma tante Supérieure des Sœurs Adoratrices de

la Justice de Dieu, qui tenaient l’école à Pontmain » (12 décembre

1920).

Voilà donc Jeanne-Marie arrivée très

tôt à Pontmain près de la tante Perrine Lebossé, en religion Sœur

Marie-Timothée de la Croix née elle-même à Laignelet

(Ille-et-Vilaine). Directrice de l’école, elle donne aussi des soins

à domicile.

Pour Jeanne-Marie, la mort de son père

et la maladie de sa mère qui entraînent la séparation sont sans nul

doute une épreuve terrible qui la marque dès sa plus tendre enfance

et que l’affection de la tante religieuse ― malgré tous ses

efforts ― ne pourra compenser.

Se trouvant sur place, Jeanne-Marie va

entrer très tôt à l’école, ce que dénoterait son esprit éveillé.

Le soir du 17 janvier, elle va suivre

Sœur Vitaline avec les deux autres pensionnaires et elle va être

témoin de tout ce qui se passe ce soir-là au-dessus de la maison

d’Augustin Guidecoq.

On sait peu de choses de l’enfance de

Françoise Richer. Elle était née en 1860.

Pensionnaire à l’école de Pontmain,

elle vit là avec les religieuses : Sœur Marie-Timothée, Sœur

Vitaline et Sœur Marie-Edouard et deux autres petites pensionnaires

: Augustine Mouton, âgée de 13 ans, et Jeanne-Marie Lebossé (9 ans).

Une première fois, Victoire Barbedette

était venue demander à Sœur Vitaline (Sœur Marie-Timothée était ce

soir-là à sa communauté de Rillé Fougères) : « Ma Sœur,

voudriez-vous venir chez nous ? Les garçons disent qu’ils voient

quelque chose, mais nous on ne voit rien ».

Sœur Vitaline ne vit rien non plus, à

l’exception des trois étoiles, mais fit cette réflexion judicieuse :

« Si ce sont les enfants qui voient, c’est qu’ils en sont plus

dignes que nous ».

De retour à l’école, Sœur Vitaline

dira aux petites filles : « Petites filles, venez donc par là,

Victoire a quelque chose à vous montrer ».

Les enfants hésitent. Françoise a peur

de la nuit. Pourtant, c’est elle qui va voir la première. Arrivée au

coin de la maison du cordonnier Rousseau, elle s’écrie : « Moi je

vois bien quelque chose sur la maison Guidecoq, mais je ne sais pas

ce que c’est ».

Elle fait les quelques pas qui la

séparent de la grange avant d’écrier en même temps que Jeanne-Marie

: « Oh ! la belle Dame » ! »

Françoise et Jeanne-Marie décrivent

alors cette belle Dame, tout comme les garçons l’avaient déjà fait

auparavant.

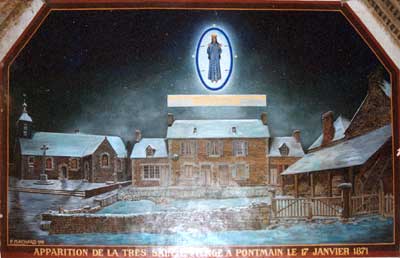

Le jour où le ciel s’est ouvert

Pontmain, le 17 janvier

1871. Il fait nuit. Il fait froid. La France est en guerre. Paris

est assiégé. Les Prussiens, vainqueurs, sont aux portes de Laval. A

Pontmain, c’est l’angoisse : on est sans nouvelles des 38 jeunes

mobilisés. Ce soir-là, Eugène Barbedette aide son père à piler les

ajoncs dans la grange. Son jeune frère, Joseph, est là aussi. Eugène

sort « voir le temps ».

Une belle dame…

C’est alors qu’il voit

au-dessus de la maison d’en face une belle dame à la robe constellée

d’étoiles qui le regarde en souriant et en tendant les mains en

avant. Les villageois accourent vers la grange.

D’autres enfants voient

à leur tour. Un ovale bleu avec quatre bougies éteintes vient

entourer la Belle Dame.

Autour de Monsieur le

Curé et des religieuses de l’école s’organise une veillée de prière.

« Priez mes enfants »

On récite le chapelet,

puis le Magnificat, quand une banderole se déroule entre l’ovale et

le toit de la maison.

Lettre

après lettre, un message s’inscrit, aussitôt épelé et lu par les

enfants, pendant que la foule chante les litanies de la Sainte

Vierge, l’Inviolata et le

Salve Regina.

MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS

MON FILS SE LAISSE TOUCHER

La ferveur grandit et les enfants

manifestent leur joie : « Oh ! Qu’elle est belle ! ». On chante

Mère de l’Espérance.

Soudain les enfants deviennent tout

tristes alors que le visage de Marie est empreint lui aussi d’une

profonde tristesse.

Une croix rouge apparaît devant elle

portant Jésus tout sanglant. Au sommet de la Croix, sur une traverse

blanche, s’écrit en rouge le nom de Celui qui est là : JESUS-CHRIST.

Marie saisit le crucifix à deux mains et le présente aux enfants

tandis qu’une petite étoile allume les quatre bougies de l’ovale. On

prie en silence. On chante Ave Maris stella. Le crucifix

rouge disparaît. Marie reprend l’attitude du début, les mains

tendues dans un geste d’accueil. Une petite croix blanche apparaît

sur chacune de ses épaules. Tout le monde s’agenouille dans la neige

pour la prière du soir. Bientôt un grand voile blanc se déroule à

partir des pieds et peu à peu la recouvre entièrement. «Tout est

fini» disent les enfants. Chacun retourne chez soi, le cœur apaisé.

Onze jours plus tard l’armistice est signé. Les Prussiens n’étaient

pas entrés à Laval.

Des grâces de toutes sortes sont

obtenues. Après une enquête et un procès canonique, l’évêque de

Laval, Mgr Wicart, déclare : « Nous jugeons que l’Immaculée Vierge

Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier 1871, à

Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie

Lebossé dans le hameau de Pontmain. »

Pour en savoir davantage :

http://www.sanctuaire-pontmain.com |