MARIALIS CULTUS

EXHORTATION

APOSTOLIQUE

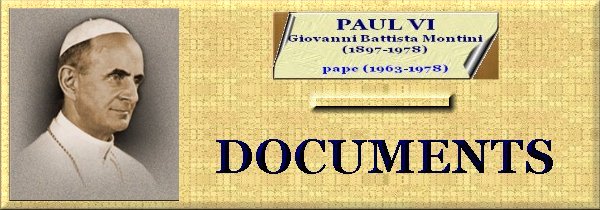

de S. S. le Pape PAUL VI

SUR LE CULTE DE LA VIERGE MARIE

Vénérables

Frères, Salut et Bénédiction Apostolique

Depuis que Nous avons été

élevé au siège de Pierre, Nous nous sommes constamment efforcé d'intensifier le

culte marial, non seulement pour répondre au sentiment de l'Eglise et à notre

inclination personnelle, mais aussi parce que ce culte, comme on le sait, tient

une place très noble dans l'ensemble du culte sacré, où se rencontrent le faîte

de la sagesse et le sommet de la religion (1) et qui constitue donc une tâche

primordiale du Peuple de Dieu. Depuis que Nous avons été

élevé au siège de Pierre, Nous nous sommes constamment efforcé d'intensifier le

culte marial, non seulement pour répondre au sentiment de l'Eglise et à notre

inclination personnelle, mais aussi parce que ce culte, comme on le sait, tient

une place très noble dans l'ensemble du culte sacré, où se rencontrent le faîte

de la sagesse et le sommet de la religion (1) et qui constitue donc une tâche

primordiale du Peuple de Dieu.

C'est justement en vue

d'une telle tâche que Nous avons sans cesse aidé et encouragé la grande oeuvre

de la réforme liturgique promue par le Concile oecuménique Vatican II, et ce

n'est certes pas sans un dessein particulier de la divine Providence que le

premier document conciliaire que, en union avec les vénérables Pères, Nous avons

approuvé et signé «dans l'Esprit Saint» fut la Constitution Sacrosanctum

Concilium, qui se proposait précisément de restaurer et de développer la

liturgie, en rendant plus bénéfique la participation des fidèles aux mystères

divins (2). Depuis lors, bien des actes de notre pontificat ont eu pour but

l'amélioration du culte rendu à Dieu, comme le montre le fait d'avoir promulgué

ces dernières années nombre de livres du Rite romain, restaurés selon les

principes et les normes de ce même Concile. Nous en remercions vivement le

Seigneur, auteur de tout bien, et Nous sommes reconnaissant aux Conférences

épiscopales et à chacun des évêques, qui, de diverses manières, ont collaboré

avec Nous à la préparation de ces livres.

Mais, tout en considérant

avec joie et gratitude le travail accompli et les premiers résultats positifs du

renouveau liturgique, qui sont destinés à se multiplier au fur et à mesure que

la réforme sera mieux comprise dans ses motivations profondes et correctement

appliquée, notre sollicitude vigilante ne cesse de se tourner vers tout ce qui

peut permettre de réaliser de façon ordonnée la restauration du culte par lequel

l'Eglise, en esprit et en vérité (cf. Jn 4, 24), adore le Père, le Fils

et l'Esprit Saint, vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère

de Dieu (3)» et honore avec un religieux respect la mémoire des martyrs et des

autres saints.

Le développement, que Nous

souhaitons, de la dévotion envers la Vierge Marie, dévotion qui, Nous l'avons

dit plus haut, s'insère au centre du culte unique appelé à bon droit chrétien —

car c'est du Christ qu'il tire son origine et son efficacité, c'est dans le

Christ qu'il trouve sa pleine expression et c'est par le Christ que, dans

l'Esprit, il conduit au Père —, est un des éléments qui qualifient la piété

authentique de l'Eglise. Par nécessité intime, en effet, celle-ci reflète dans

la pratique du culte le plan rédempteur de Dieu: à la place toute spéciale que

Marie y a tenue correspond un culte tout spécial envers elle (4) ; de même

chaque développement authentique du culte chrétien entraîne nécessairement un

accroissement proportionné de vénération pour la Mère du Seigneur. Du reste,

l'histoire de la piété montre comment « les formes diverses de piété envers la

Mère de Dieu, que l'Eglise a approuvées, en les maintenant dans les limites

d'une saine doctrine orthodoxe » (5), se développent dans une subordination

harmonieuse au culte du Christ et gravitent autour de lui comme autour de leur

point de référence naturel et nécessaire. Ainsi en advient-il également à notre

époque.

La réflexion de

l'Eglise contemporaine sur le mystère du Christ et sur sa propre nature l'a

amenée à trouver, à la racine du premier et comme couronnement de la seconde, la

même figure de femme: la Vierge Marie, Mère précisément du Christ et Mère de

l'Eglise. Et la connaissance plus profonde de la mission de Marie s'est

transformée en vénération joyeuse envers elle et en respect plein d'adoration

pour le sage dessein de Dieu, qui a placé dans sa Famille — l'Eglise —, comme en

tout foyer domestique, la figure d'une femme qui, discrètement et en esprit de

service, veille sur elle « et dirige sa marche vers la patrie, jusqu'à ce que

vienne dans la gloire le jour du Seigneur » (6).

A notre époque, les

changements survenus dans les maeurs, dans la sensibilité des peuples, dans les

modes d'expression de la littérature et des arts, dans les formes de

communication sociale ont influencé également les manifestations du sentiment

religieux. Certaines pratiques cultuelles qui, naguère encore, s'avéraient aptes

à exprimer le sentiment religieux des individus et des communautés chrétiennes,

semblent aujourd'hui insuffisantes ou inadaptées parce que liées à des schémas

socioculturels du passé, alors qu'un peu partout on cherche de nouvelles formes

d'expression de l'immuable rapport des créatures avec leur Créateur, des fils

avec leur Père. Cela peut amener certains à être momentanément désorientés :

mais si, en esprit de confiance en Dieu, on réfléchit sur de tels phénomènes, on

découvre que bien des tendances de la piété contemporaine — par exemple

l'intériorisation du sentiment religieux — sont appelées à concourir au

développement de la piété chrétienne en général et de la piété envers la Vierge

en particulier. Ainsi notre époque, fidèlement à l'écoute de la tradition et

attentive aux progrès de la théologie et des sciences, apportera sa contribution

à la louange de Celle que, selon les paroles prophétiques, toutes les

générations proclameront bienheureuse (cf. Lc 1, 48).

Nous estimons donc qu'il

est du ressort de notre service apostolique de traiter, comme en un dialogue

avec vous, vénérables Frères, quelques thèmes relatifs à la place que la

bienheureuse Vierge occupe dans le culte de l'Eglise. Ces thèmes ont déjà été

abordés en partie par le Concile Vatican II (7) et par Nous-même (8) ; mais il

n'est pas inutile d'y revenir pour dissiper des doutes et, surtout, pour

favoriser le développement de cette dévotion à la Vierge qui, dans l'Eglise,

trouve ses motivations dans la Parole de Dieu et s'exerce dans l'Esprit du

Christ.

Nous voudrions, par

conséquent, nous arrêter sur quelques questions concernant les rapports entre la

liturgie et le culte de la Vierge (I) ; proposer des considérations et des

directives aptes à favoriser le légitime développement de ce culte (II) ; enfin,

suggérer quelques réflexions pour une reprise vigoureuse et plus consciente de

la récitation du Rosaire, dont la pratique a été recommandée avec insistance par

nos prédécesseurs et s'est tellement répandue dans le peuple chrétien (III).

LE CULTE DE LA VIERGE MARIE DANS

LA LITURGIE

1. En nous disposant à

traiter de la place que la Vierge Marie occupe dans le culte chrétien, il nous

faut en premier lieu tourner notre attention vers la liturgie ; celle-ci possède

en effet, outre un riche contenu doctrinal, une incomparable efficacité

pastorale, et elle a une valeur exemplaire bien connue pour les autres formes de

culte.. Nous aurions voulu considérer les diverses liturgies de l'Orient et de

l'Occident mais, eu égard au but du présent document, Nous envisagerons presque

exclusivement les livres du Rite romain; seul ce dernier, en effet, a été

l'objet, à la suite des normes pratiques établies par le Concile Vatican II (9),

d'un profond renouveau même en ce qui concerne les expressions de vénération

pour Marie, et il demande donc à être attentivement considéré et apprécié.

La Vierge dans la liturgie

romaine rénovée.

2. La réforme de la

liturgie romaine supposait au préalable une révision attentive de son

Calendrier général. Celui-ci, destiné à organiser avec le relief qui

convient la célébration à jours fixes de l'aeuvre salvifique en déployant tout

le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, depuis l'Incarnation jusqu'à

l'attente de son retour glorieux (10), a permis d'introduire de façon plus

organique, et en marquant davantage le lien qui les unit, la mémoire de la Mère

dans le cycle annuel des mystères de son Fils.

3. Ainsi, au temps de

l'Avent, outre l'occasion de la solennité du 8 décembre — où l'on célèbre

conjointement la Conception immaculée de Marie, la préparation fondamentale (cf.

Is 11, 1, 10) à la venue du Sauveur et l'heureuse aurore de l'Eglise sans

ride ni tache (11) — la liturgie rappelle fréquemment la figure de la Vierge,

surtout aux féries du 17 au 24 décembre, et plus particulièrement le dimanche

qui précède Noël, jour où elle fait retentir les voix antiques des prophètes sur

la Vierge Mère et sur le Messie (12) et fait lire des passages de l'Evangile

relatifs à la naissance imminente du Christ et du Précurseur (13).

4. De cette façon, les

fidèles qui, avec la liturgie, vivent, l'esprit de l'Avent, en considérant

l'amour ineffable avec lequel la Vierge Mère attendait le Fils (14), seront

amenés à la prendre comme modèle et à se préparer à aller à la rencontre du

Sauveur qui vient, « vigilants dans la prière et remplis d'allégresse » (15).

Nous voulons faire observer également que la liturgie de l'Avent, en unissant

l'attente messianique et l'attente du retour glorieux du Christ avec la mémoire

pleine d'admiration de sa Mère, présente un heureux équilibre cultuel qui peut

être pris comme règle pour empêcher toute tendance à séparer — comme il est

arrivé parfois dans certaines formes de piété populaire — le culte de la Vierge

de son point de référence indispensable : le Christ. Il en résulte que cette

période, comme l'ont fait observer les liturgistes, doit être considérée comme

un moment particulièrement adapté au culte de la Mère du Seigneur ; Nous

confirmons cette orientation et souhaitons que partout on l'accueille et la

suive.

5. Le temps de Noël

constitue une commémoration prolongée de la maternité divine, virginale,

salvifique, de Celle qui, « dans sa virginité parfaite, enfanta le Sauveur du

monde » (16). En effet, en la solennité de la Nativité du Seigneur, l'Eglise,

tout en adorant le divin Sauveur, vénère sa Mère glorieuse; à l'Epiphanie,

tandis qu'elle célèbre la vocation universelle au salut, elle contemple la

Vierge, vrai siège de la Sagesse, vraie Mère du Roi, qui présente à l'adoration

des Mages le Rédempteur de tous les peuples (cf. Mt 2, 11) ; et en la

fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (dimanche dans l'octave de

Noël), elle contemple avec vénération la vie sainte que mènent dans la maison de

Nazareth Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, Marie, sa mère et Joseph, homme

droit (cf. Mt 1, 19).

Dans l'ordonnance réformée

du temps de Noël, il nous semble que tous doivent tourner leur attention vers la

réinstauration de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu; ainsi placée au 1er

janvier selon l'ancienne coutume de la liturgie de Rome, elle est destinée à

célébrer la part qu'a eue Marie au mystère du salut et à exalter la dignité

particulière qui en découle pour la « Mère très sainte... qui nous a mérité

d'accueillir l'Auteur de la vie» (17). Elle constitue par ailleurs une

excellente occasion pour renouveler notre adoration au Nouveau-Né, Prince de la

Paix, pour écouter à nouveau le joyeux message des anges (cf. Le 2, 14), pour

implorer de Dieu, par la médiation de la Reine de la Paix, le don suprême de la

paix. C'est pour cette raison qu'en l'heureuse coïncidence de l'octave de la

Nativité du Seigneur et du 1er janvier, journée de voeux, Nous avons

institué la Journée mondiale de la Paix, qui reçoit de plus en plus

d'adhésions et produit déjà dans le coeur de beaucoup des fruits de paix.

6. Aux deux solennités

déjà évoquées — l'Immaculée Conception et la Maternité divine — il faut ajouter

les antiques et vénérables célébrations du 25 mars et du 15 août.

Pour la solennité de

l'Incarnation du Verbe, on a repris dans le Calendrier Romain, par une

décision motivée, l'ancienne appellation « Annonciation du Seigneur», mais la

célébration était et reste une fête conjointe du Christ et de la Vierge: fête du

Verbe qui se fait « fils de Marie » (Mc 6, 3), fête de la Vierge qui

devient Mère de Dieu. En ce qui concerne le Christ, l'Orient et l'Occident, dans

les inépuisables richesses de leurs liturgies, célèbrent cette solennité comme

mémoire du fiat salvifique du Verbe incarné qui, entrant dans le monde, dit: «

Voici, je viens ... pour faire, ô Dieu, ta volonté » (cf. He 10, 7 ;

Ps 39, 8-9) ; comme commémoration du début de la rédemption et de l'union

intime et indissoluble de la nature divine avec la nature humaine dans l'unique

Personne du Verbe. En ce qui concerne Marie, cette solennité apparaît comme la

fête de la nouvelle Eve, vierge obéissante et fidèle qui, grâce à son généreux

fiat (cf. Lc 1, 38), devint, par l'oeuvre de l'Esprit, Mère de Dieu, mais

aussi vraie mère de tous les vivants et, par l'accueil en son sein de l'unique

Médiateur (cf. 1 Tm 2, 5), véritable Arche d'Alliance et véritable Temple

de Dieu; c'est donc la mémoire d'un moment culminant du dialogue de salut entre

Dieu et l'homme, et une commémoration du libre consentement de la Vierge et de

son concours au plan rédempteur.

La solennité du 15 août

célèbre la glorieuse Assomption de Marie au ciel ; fête de son destin de

plénitude et de béatitude, de la glorification de son âme immaculée et de son

corps virginal, de sa parfaite configuration au Christ ressuscité. C'est une

fête qui propose à l'Eglise et à l'humanité l'image et la confirmation

consolante que. se réalisera l'espérance finale : cette glorification totale est

en effet le destin de tous ceux que le Christ a fait frères, ayant avec eux « en

commun le sang et la chair » (He 2, 14 ; cf. Ga 4, 4). La

solennité de l'Assomption se prolonge dans la célébration de sainte Marie Reine,

qui a lieu une semaine après et dans laquelle on contemple Celle qui, assise aux

côtés du Roi des siècles, resplendit comme Reine et intercède comme Mère (18).

Cela fait donc quatre solennités qui marquent, avec le plus haut degré

liturgique, les principales vérités dogmatiques concernant l'humble Servante du

Seigneur.

7. Après ces solennités,

il faut considérer avant tout quelques célébrations commémorant des événements

du salut dans lesquels la Vierge fut étroitement associée à son Fils, telles les

fêtes de la Nativité de Marie (8 septembre), « qui fit lever sur le monde

l'espérance et l'aurore du salut » (19) ; de la Visitation (31 mai), dans

laquelle la liturgie évoque la « bienheureuse Vierge Marie ( ... ) portant en

elle son Fils » (20), qui se rend auprès d'Elisabeth pour lui apporter son aide

charitable et proclamer la miséricorde du Dieu Sauveur (21) ; ou aussi la

miséricorde de Notre-Dame des Douleurs (15 septembre), excellente occasion pour

revivre un moment décisif de l'histoire du salut et pour vénérer la Mère, debout

près de la croix de son Fils, « associée à ses souffrances » (22).

La fête du 2 février, à

laquelle a été restituée l'appellation « Présentation du Seigneur », doit

également être présente à l'esprit, afin d'en recueillir la grande richesse.

C'est une mémoire conjuguée du Fils et de la Mère, c'est-à-dire la célébration

d'un mystère du salut opéré par le Christ, auquel la Vierge fut intimement unie

en tant que Mère du Serviteur souffrant de Yahvé, en tant qu'exécutrice d'une

mission qui appartenait à l'ancien Israël et en tant que figure du nouveau

Peuple de Dieu, continuellement éprouvé dans sa foi et dans son espérance, par

la souffrance et par la persécution (cf. Lc 2, 21-35).

8. Si le Calendrier Romain

restauré met surtout en relief les célébrations rappelées ci-dessus, il contient

toutefois d'autres types de mémoires ou de fêtes liées à un motif de culte local

mais qui ont acquis une résonance plus vaste (11 février: Notre-Dame de Lourdes;

5 août : Dédicace de la basilique de Sainte-Marie-Majeure) ; d'autres, célébrées

à l'origine par des familles religieuses particulières, mais qui aujourd'hui, en

raison de leur diffusion, peuvent être considérées comme vraiment ecclésiales

(16 juillet: Notre-Dame du Mont-Carmel ; 7 octobre: NotreDame du Rosaire) ;

d'autres encore qui, par-delà les données apocryphes, ont un contenu présentant

une haute valeur exemplaire et prolongent de vénérables traditions nées surtout

en Orient (21 novembre : la Présentation de la bienheureuse Vierge Marie) ou

expriment des orientations qui se sont fait jour dans la piété contemporaine

(samedi de la troisième

semaine après la Pentecôte Coeur Immaculé de Marie).

9. Il ne faut pas oublier

que le Calendrier Romain général ne mentionne pas toutes les célébrations

mariales; c'est en effet aux Calendriers particuliers qu'il appartient de

recevoir, en toute fidélité aux normes liturgiques mais aussi avec un cordial

esprit d'accueil, les fêtes mariales propres aux différentes Églises locales. Et

Nous devons mentionner également la possibilité d'une fréquente commémoration

liturgique de la Vierge en recourant à la mémoire de Sainte Marie le samedi:

c'est une mémoire antique et discrète que la souplesse du Calendrier actuel et

la multiplicité des formulaires du Missel rendent extrêmement aisée et variée.

10. Nous n'avons pas

l'intention, dans cette Exhortation apostolique, de passer en revue tout le

contenu du nouveau Missel Romain; mais, pour répondre à la tâche que Nous nous

sommes fixée à l'égard des livres restaurés du Rite romain (23), Nous voudrions

relever quelques-uns de leurs aspects et de leurs thèmes. Il nous plaît avant

tout de noter que les prières eucharistiques du Missel, convergeant

admirablement avec les liturgies orientales (24), contiennent une mémoire

significative de la bienheureuse Vierge. Tel le très ancien Canon Romain, qui

commémore la Mère du Seigneur en termes denses de doctrine et de souffle

cultuel: « Dans la communion de toute l'Église nous voulons nommer en premier

lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur,

Jésus-Christ » ; telle aussi la récente prière eucharistique III, qui exprime

par une supplication intense le désir des fidèles de partager avec la Mère

l'héritage qui revient à des fils : « Que l'Esprit Saint fasse de nous une

éternelle offrande à ta gloire (du Père), pour que nous obtenions un jour les

biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu

... ». Cette commémoration quotidienne, par la place qu'elle occupe au coeur du

Sacrifice divin, doit être considérée comme une forme particulièrement

expressive du culte rendu par l'Église à la « Bien-Aimée du Très-Haut » (cf.

Lc 1, 28).

11. Parcourant ensuite les

textes du Missel restauré, nous voyons comment les grands thèmes mariaux de

l'eucologie romaine — la Conception immaculée et la plénitude de grâce, la

maternité divine, la virginité parfaite et féconde, le temple de l'Esprit Saint,

la coopération à l'aeuvre de son Fils, la sainteté exemplaire, l'intercession

miséricordieuse, l'Assomption au ciel, la royauté maternelle, etc. — y ont été

accueillis en parfaite continuité doctrinale avec le passé ; et aussi comment

d'autres thèmes, nouveaux en un certain sens, y ont été introduits, en non moins

parfaite correspondance avec les développements théologiques de notre temps.

Ainsi, par exemple, le thème Marie-Église est entré dans les textes du Missel,

avec une variété d'aspects répondant à la variété des rapports qui existent

entre la Mère du Christ et l'Église. Ces textes, en effet, voient dans la

Conception immaculée de la Vierge la préfiguration de l'Église, épouse

sans tache du Christ (25); dans l'Assomption, ils reconnaissent le

commencement déjà réalisé et l'image de ce qui doit encore

s'accomplir pour l'ensemble de l'Église (26); dans le mystère de la Maternité,

ils la proclament Mère du Chef et des membres, par conséquent Mère de Dieu et

Mère de l'Église (27).

Lorsque par ailleurs

la liturgie tourne son regard vers l'Église tant primitive que contemporaine,

elle y retrouve toujours Marie: là, comme présence priante avec les Apôtres Il ;

ici, comme présence agissante avec laquelle l'Église veut vivre le mystère du

Christ : « ... accorde à ton Église de s'unir, avec elle (Marie), à la

passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection » (29) ; et comme voix

chantant la louange de Dieu: « ... que nous puissions avec elle (Marie) te

magnifier éternellement (30) ». Et puisque la liturgie est un culte qui exige

une conduite cohérente de la vie, elle élève sa supplication pour que le culte

de la Vierge se traduise par un amour concret et souffrant pour l'Église, comme

le propose de manière admirable la prière après la communion du 15 septembre: «

... en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir

en nous pour l'Eglise ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ. »

12. Le Lectionnaire de

la messe est un des livres du Rite romain qui a largement bénéficié de la

réforme postconciliaire, tant par le nombre des textes ajoutés que par leur

valeur intrinsèque. Il s'agit, en effet, de textes qui contiennent la Parole de

Dieu, toujours vivante et efficace (cf. He 4, 12). Cette grande abondance

de lectures bibliques a permis d'exposer, au cours d'un cycle établi sur trois

ans, toute l'histoire du salut, et de proposer d'une manière plus complète le

mystère du Christ. Il en est résulté, et c'est une conséquence logique, que le

Lectionnaire contient un nombre plus important de lectures de l'Ancien et du

Nouveau Testament concernant la Vierge. Cette augmentation numérique s'est

accompagnée toutefois d'une critique sereine, puisque l'on a retenu seulement

les lectures qui, en raison de l'évidence de leur contenu ou des indications

d'une exégèse attentive, confirmée par les enseignements du Magistère ou par une

solide tradition, peuvent être considérées, même d'une manière différente et

selon des degrés divers, comme ayant un caractère marial. Il convient de noter

en outre que ces lectures ne se présentent pas seulement à l'occasion des fêtes

de la Vierge, mais qu'elles sont proclamées en bien d'autres circonstances à

certains dimanches de l'année liturgique (31), lors de la célébration de rites

qui intéressent profondément la vie sacramentelle du chrétien et ses choix

(32), ou encore des moments joyeux ou douloureux de son existence (33).

13. Le livre réformé de

l'Office divin, la Liturgie des Heures, contient lui aussi des

témoignages éminents de piété envers la Mère du Seigneur; par exemple dans les

hymnes, parmi lesquelles on peut remarquer quelques chefs-d'oeuvre de la

littérature universelle, telle l'admirable prière de Dante à la Vierge (34);

dans les antiennes qui rythment la récitation quotidienne, implorations lyriques

auxquelles a été ajouté le célèbre tropaire Sub tuum

praesidium, vénérable

d'antiquité et admirable de contenu, dans les prières d'intercession de Laudes

et de Vêpres, dans lesquelles il n'est pas rare de rencontrer un recours

confiant à la Mère de miséricorde; dans la très vaste sélection de pages

mariales dues à des auteurs des premiers siècles du christianisme, du Moyen Age

et de l'époque moderne.

14. Si dans le Missel,

dans le Lectionnaire et dans la Liturgie des Heures, sur lesquels s'articule la

prière liturgique romaine, la mémoire de la Vierge revient avec un rythme

fréquent, les expressions d'amour et de vénération suppliante envers la «

Theotokos » ne manquent pas non plus dans les autres livres liturgiques révisés.

Ainsi, l'Eglise invoque la Mère de toute grâce avant de plonger les candidats

dans les eaux salutaires du baptême (35) ; elle implore son intercession pour

les mères qui, reconnaissantes pour le don de la maternité, se rendent joyeuses

à l'Eglise (36); elle la présente comme exemple à ses membres qui s'engagent à

suivre le Christ dans la vie religieuse (37) ou reçoivent la consécration

virginale (38), et pour eux elle demande son secours maternel (39) ; elle lui

adresse une prière instante pour ses fils arrivés à l'heure du trépas (40); elle

demande son intervention pour ceux qui, ayant fermé les yeux à la lumière

d'ici-bas, ont comparu devant le Christ, Lumière éternelle (41), et, par son

intercession, elle appelle le réconfort sur ceux qui, plongés dans la douleur,

pleurent avec foi la disparition des leurs (42).

15. L'examen des livres

liturgiques restaurés entraîne donc une constatation réconfortante : la réforme

postconciliaire, comme le souhaitait déjà le Mouvement liturgique, a considéré

sous une perspective très juste la Vierge dans le mystère du Christ, et, en

harmonie avec la tradition, elle lui a reconnu la place particulière qui lui

convient dans le culte chrétien en tant que Mère de Dieu et Associée du

Rédempteur.

Il ne pouvait en être

autrement. En parcourant, en effet, l'histoire du culte chrétien, on note que,

en Orient comme en Occident, les expressions les plus élevées et les plus

claires de la piété envers la Vierge ont fleuri dans le cadre de la liturgie ou

lui ont été incorporées.

Nous voulons le

souligner: le culte que l'Eglise universelle rend aujourd'hui à la Toute Sainte

découle, en le prolongeant et en l'accroissant de manière incessante, du culte

que l'Eglise de tous les temps lui a voué avec un scrupuleux respect de la

vérité et en veillant toujours à la noblesse des formes. De la tradition

impérissable, toujours vivante grâce à la présence ininterrompue de l'Esprit et

à l'écoute continuelle de la Parole, l'Eglise de notre temps tire des motifs,

des raisons et un stimulant pour le culte qu'elle rend elle-même à la Vierge. Et

de cette tradition vivante, la liturgie, qui reçoit appui et force du Magistère,

est une expression très haute et une confirmation probante.

La Vierge, modèle de

l'Eglise, dans l'exercice du culte.

16. Nous voudrions

maintenant, en suivant quelques indications de la doctrine conciliaire sur Marie

et l'Eglise, approfondir un aspect particulier des rapports existant entre Marie

et la liturgie, autrement dit: Marie, modèle de l'attitude spirituelle avec

laquelle l'Eglise célèbre et vit les divins mystères. L'exemplarité de la Vierge

en ce domaine vient de ce qu'elle est reconnue comme le meilleur modèle de

l'Eglise dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ

(43), c'est-à-dire de cette disposition intérieure qui inspire l'Eglise,

l'Epouse bien-aimée, étroitement associée à son Seigneur, lorsqu'elle invoque

celui-ci et, par lui, rend le culte qui est dû au Père éternel (44).

17. Marie est la Virgo

audiens, la Vierge qui écoute, qui accueille la parole de Dieu avec foi ;

une foi qui fut pour elle l'acte préliminaire et le chemin conduisant à la

maternité divine, puisque selon l'intuition de saint Augustin, « celui (Jésus)

que, dans la foi, Marie mit au monde, c'est dans la foi qu'elle le conçut»(45).

En effet, après avoir reçu de l'Ange la réponse à son doute (cf. Lc 1,

34-37), «elle dit avec une foi entière, et concevant Jésus dans son âme avant de

le concevoir dans ses entrailles, "voici la servante du Seigneur, qu'il me soit

fait selon ta parole" (Lc 1, 38) » (46). Cette foi fut pour elle cause de

béatitude et source de certitude quant à la réalisation de la promesse: « et

bienheureuse Celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles du Seigneur » (Lc

1, 45). Et avec cette même foi, en acteur capital et témoin privilégié de

l'Incarnation, elle revenait sur les événements de l'enfance du Christ, en les

recueillant au plus profond de son caeur (cf. Lc 2, 19, 51). C'est ce que

fait également l'Eglise, surtout dans la liturgie : avec foi elle écoute la

parole de Dieu, l'accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles

comme pain de vie (47) et, à sa lumière, elle scrute les signes des temps,

interprète et vit les événements de l'histoire.

18. Marie est par ailleurs

la Virgo orans, la Vierge priante. Ainsi apparaît-elle dans la visite à

la Mère du Précurseur, où elle ouvre son caeur en rendant grâce à Dieu, en

exprimant son humilité, sa foi, son espérance: tel est le Magnificat (cf.

Lc 1, 46-55), la prière par excellence de Marie, le chant des temps

messianiques dans lequel convergent l'allégresse de l'ancien et celle du nouvel

Israël. En effet — comme semble le suggérer saint Irénée — dans le cantique de

Marie passa le tressaillement de joie d'Abraham qui pressentait le Messie (cf.

Jn 8, 56) (48) et retentit, dans une anticipation prophétique, la voix de

l'Eglise : « dans son exultation, Marie s'écriait, en prophétisant au nom de

l'Eglise : « Mon âme exalte le Seigneur... » (49). De fait, le cantique de la

Vierge, en s'élargissant, est devenu la prière de toute l'Eglise dans tous les

temps.

Vierge priante, ainsi

apparaît Marie à Cana où, manifestant à son Fils une nécessité temporelle, en

l'implorant avec délicatesse, elle obtient aussi un effet de l'ordre de la grâce

: que Jésus, en accomplissant le premier de ses « signes », confirme ses

disciples dans la foi en lui (cf. Jn 2, 1-12).

L'ultime épisode

biographique de Marie nous la présente également en prière: les Apôtres « d'un

même caeur, persévéraient dans la prière, avec quelques femmes, dont Marie la

mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14) ; c'est la présence priante de

Marie dans l'Eglise naissante et dans l'Eglise de toujours, car, élevée au ciel,

elle n'a pas renoncé à sa mission d'intercession et de salut (50). Vierge

priante, l'Eglise l'est aussi, elle qui chaque jour présente au Père les

nécessités de ses fils, « loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut

du monde entier » (51).

19. Marie est encore la

Virgo pariens, la Vierge-Mère, c'est-à-dire celle qui, « par sa foi et son

obéissance, a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d'homme,

mais enveloppée par l'Esprit Saint » (52) : maternité prodigieuse, établie par

Dieu comme type et modèle de la fécondité de la Vierge qu'est l'Eglise. Celle-ci

en effet « devient à son tour une Mère, car par la prédication et par le baptême

elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit

et nés de Dieu » (53). A juste titre les anciens Pères enseignaient que l'Eglise

prolonge dans le sacrement du baptême la maternité virginale de Marie. Parmi

leurs témoignages, il Nous plaît de rappeler celui de notre illustre

prédécesseur saint Léon le Grand, qui affirme dans une homélie de Noël: « La

source de vie qu'il (le Christ) a prise dans le sein de la Vierge, il l'a placée

dans les fonts du baptême; il a donné à l'eau ce qu'il avait donné à sa mère:

car la puissance du Très-Haut et l'ombre de l'Esprit Saint (cf. Lc 1,

35), qui ont fait que Marie mit au mondé un Sauveur, font aussi que l'eau

régénère le croyant » (54). Voulant puiser aux sources liturgiques, Nous

pourrions citer la belle illatio de la liturgie mozarabe: « Celle-là

(Marie) porta la Vie dans son sein, celle-ci (l'Eglise) dans la piscine

baptismale. Dans les membres de celle-là le Christ est formé, dans les eaux de

celle-ci, le Christ est revêtu » (55).

20. Marie, enfin, est la

Virgo offerens, la Vierge qui offre. Dans l'épisode de la présentation de

Jésus au Temple (cf. Lc 2, 22-35), l'Eglise, guidée par l'Esprit Saint, a

entrevu, au-delà de l'accomplissement des lois concernant l'oblation du

premier-né (cf. Ex 13, 11-16) et la purification de la Mère (cf. Lv

12, 6-8), un mystère du salut relatif à l'histoire du salut. Autrement dit, elle

a noté la continuité de l'offrande fondamentale que le Verbe incarné fit au Père

en entrant dans le monde (cf. He 10, 5-7). Elle a vu la proclamation de

l'universalité du salut, puisque Siméon en saluant dans l'enfant la lumière

destinée à éclairer les peuples et la gloire d'Israël (cf. Lc 2, 32), a

reconnu en lui le Messie, le Sauveur de tous. Elle a compris la référence

prophétique à la Passion du Christ: les paroles de Siméon, unissant dans une

même prophétie le Fils « signe de contradiction » (Lc 2, 34) et la Mère

dont l'âme serait transpercée par un glaive (cf. Lc 2, 35), trouvèrent

leur réalisation sur le Calvaire. Mystère de salut, oui, qui sous divers

aspects, oriente l'épisode de la Présentation au Temple vers l'événement

salvifique de la Croix. Mais l'Eglise elle-même, surtout à partir du Moyen Age,

a entrevu dans le caeur de la Vierge, qui porte son Fils à Jérusalem pour le

présenter au Seigneur (cf. Lc 2, 22), une volonté d'oblation, qui dépasse

le sens ordinaire du rite qu'elle accomplissait. De cette intuition, nous avons

un témoignage dans l'affectueuse interpellation de saint Bernard: « Offre ton

Fils, Vierge sainte, et présente au Seigneur le fruit béni de tes entrailles.

Offre pour notre commune réconciliation la victime sainte qui plaît à Dieu »

(56).

Cette union de la Mère

avec son Fils dans l'oeuvre de la rédemption (57) atteint son sommet sur le

Calvaire, où le Christ «s'offrit lui-même sans tache à Dieu» (He 9,14) et

où Marie se tint auprès de la Croix (cf. Jn 19, 25) « souffrant

cruellement avec son Fils unique, associée d'un coeur maternel à son sacrifice,

donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son

amour » (58) et l'offrant, elle aussi, au Père éternel (59). Pour perpétuer à

travers les siècles le Sacrifice de la Croix, le divin Sauveur a institué le

Sacrifice eucharistique, Mémorial de sa Mort et de sa Résurrection, et l'a

confié à l'Eglise son Epouse (60) celle-ci, surtout le dimanche, convoque les

fidèles pour célébrer la Pâque du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne (61).

L'Eglise l'accomplit en communion avec les Saints du ciel et d'abord avec la

bienheureuse Vierge (62), dont elle imite la charité ardente et la foi

inébranlable.

21. Modèle de toute

l'Eglise dans l'exercice du culte divin, Marie est encore, de façon évidente,

éducatrice de vie spirituelle pour chacun des chrétiens. Bien vite, les fidèles

commencèrent par regarder Marie pour faire, comme elle, de leur propre vie, un

culte à Dieu, et de leur culte, un engagement de vie. Déjà au IVe siècle, saint

Ambroise, s'adressant aux fidèles, souhaitait qu'en chacun d'eux fût présente

l'âme de Marie pour glorifier Dieu: « Qu'en tous réside l'âme de Marie pour

glorifier le Seigneur; qu'en tous réside l'esprit de Marie pour exulter en Dieu

» (63). Mais Marie est surtout le modèle du culte qui consiste à faire de sa

propre vie une offrande à Dieu: cette doctrine ancienne, toujours valable,

chacun peut la réentendre en méditant l'enseignement de 1'Eglise, mais aussi en

prêtant l'oreille à la voix même de la Vierge au moment où, réalisant par

anticipation l'étonnante demande de l'oraison dominicale — « que ta volonté soit

faite » (Mt 6, 10) — elle répond au messager de Dieu : « Me voici, je

suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,

38). Le « oui » de Marie est pour tous les chrétiens une leçon et un exemple

pour offrir leur obéissance à la volonté du Père, chemin et moyen de leur propre

sanctification.

22. Il est important

d'autre part d'observer comment l'Eglise traduit les multiples rapports qui

l'unissent à Marie dans les diverses attitudes effectives du culte: vénération

profonde, lorsqu'elle réfléchit sur la dignité éminente de la Vierge, devenue,

par l'aeuvre de l'Esprit Saint, la Mère du Verbe incarné; amour ardent,

lorsqu'elle considère la maternité spirituelle de Marie à l'égard de tous les

membres du Corps mystique; invocation confiante, lorsqu'elle fait l'expérience

de l'intercession de son Avocate et Auxiliatrice (64) ; service d'amour,

lorsqu'elle entrevoit dans l'humble servante du Seigneur la Reine de miséricorde

et la Mère de la grâce; imitation active, lorsqu'elle contemple la sainteté et

les vertus de celle qui est « pleine de grâce » (Lc 1, 28) ; émotion

profonde, lorsqu'elle voit en elle, comme dans une image très pure, ce

qu'elle-même désire et espère devenir en tous ses membres (65) ; contemplation

attentive, lorsqu'elle reconnaît, dans l'Associée au Rédempteur, qui participe

désormais pleinement aux fruits du mystère pascal, l'accomplissement prophétique

de son propre avenir, jusqu'au jour où purifiée de toute ride et de toute tache

(cf. Ep 5, 27), elle deviendra comme une épouse parée pour son époux,

Jésus-Christ (cf. Ap 21, 2).

23. En considérant

donc, Frères très chers, la vénération que la tradition liturgique de l'Eglise

universelle et le Rite romain rénové expriment envers la Sainte Mère de Dieu, en

rappelant que la liturgie, par sa valeur cultuelle éminente, constitue une règle

d'or pour la piété chrétienne, en observant enfin comment l'Eglise, lorsqu'elle

célèbre les mystères sacrés, assume une attitude de foi et d'amour semblable à

celle de la Vierge, nous comprenons combien est juste l'exhortation du Concile

Vatican II à tous les fils de l'Eglise de « promouvoir généreusement le culte,

spécialement liturgique, de la Vierge bienheureuse » (66) : exhortation que Nous

voudrions par-dessus tout voir écoutée sans réserve et mise en pratique avec

zèle.

POUR LE

RENOUVEAU DE LA PISTE MARIALE

24. Mais le même

Concile Vatican II exhorte à promouvoir, à côté du culte liturgique, d'autres

formes de piété, surtout celles que recommande le Magistère (67). Toutefois, on

le sait, la vénération des fidèles pour la Mère de Dieu a revêtu des formes

multiples selon les circonstances de temps et de lieu, la sensibilité des

peuples et leurs différentes traditions culturelles. Il s'ensuit que les. formes

d'expression de cette piété, sujettes à l'usure des siècles, ont grandement

besoin d'être rénovées pour que soient remplacés leurs éléments caducs, mis en

valeur ceux qui ont passé l'épreuve du temps, et que l'on y incorpore les

données doctrinales acquises par la réflexion théologique et proposées par le

Magistère ecclésiastique. Ceci montre la nécessité pour les Conférences

épiscopales, les Eglises locales, les familles religieuses et les communautés de

fidèles, de favoriser une activité créatrice authentique et de procéder en même

temps à une révision diligente des exercices de piété envers la Vierge; révision

que Nous voudrions respectueuse de la saine tradition et ouverte à l'accueil des

requêtes légitimes des hommes de notre temps. Il Nous semble par conséquent

opportun, vénérables Frères, de vous indiquer quelques principes pour guider

votre travail en ce domaine.

Aspect trinitaire,

christologique et ecclésial du culte de la Vierge

25. Il convient au plus

haut point, avant tout, que les exercices de piété envers la Vierge Marie

expriment clairement la note trinitaire et christologique qui leur est

intrinsèque et essentielle. Le culte chrétien en effet est, par nature, un culte

rendu au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, ou mieux, selon l'expression de la

liturgie, au Père par le Christ, dans l'Esprit. Dans cette perspective, il

s'étend légitimement, même si c'est de façon substantiellement différente, tout

d'abord et particulièrement à la Mère du Seigneur, puis aux saints, car en eux,

qui ont souffert avec le Christ et ont été glorifiés avec lui, l'Eglise proclame

le mystère pascal (68). Dans la Vierge, tout se rapporte au Christ et tout

dépend de lui: c'est pour lui que Dieu le Père, de toute éternité, l'a choisie

comme Mère toute sainte et l'a parée de dons de l'Esprit à nul autre consentis.

La piété chrétienne authentique n'a certainement jamais manqué de mettre en

lumière le lien indissoluble et la référence essentielle de la Vierge au Divin

Sauveur (69). Il Nous semble cependant particulièrement conforme à l'orientation

spirituelle de notre époque, dominée et absorbée par la « question du Christ »

(70), que, dans les manières d'exprimer le culte de la Vierge, soit spécialement

mis en relief l'aspect christologique, pour qu'elles reflètent le plan de Dieu,

qui a fixé à l'avance « par une seule et même disposition l'origine de Marie et

l'incarnation de la Sagesse divine » (71). Ceci concourra sans aucun doute à

rendre plus solide la piété envers la Mère de Jésus, et à en faire un instrument

efficace pour parvenir à la « pleine connaissance du Fils de Dieu, et constituer

cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ» (Ep

4, 13) ; et cela contribuera d'autre part à développer le culte dû au Christ

lui-même, puisque, conformément au sentiment permanent de l'Eglise, réaffirmé de

nos jours avec autorité? (72), « ce qui s'adresse à la servante se rapporte au

Maître; ainsi remonte au Fils ce qui est attribué à la Mère; (... ) ainsi

rejaillit sur le Roi l'honneur rendu en humble hommage à la Reine » (73).

26. Il Nous semble

utile, après cette allusion à l'orientation christologique du culte de la

Vierge, de rappeler qu'il est opportun de mettre convenablement en relief, dans

ce culte, une des composantes essentielles de la foi : la Personne et l'aeuvre

de l'Esprit Saint. La réflexion théologique et la liturgie ont relevé en effet

comment l'intervention sanctificatrice de l'Esprit chez la Vierge de Nazareth a

été un moment culminant de son action dans l'histoire du salut. Ainsi, par

exemple, des Pères de l'Eglise et des Ecrivains ecclésiastiques ont attribué à

l'aeuvre de l'Esprit la sainteté originelle de Marie, « quasi pétrie par lui et

formée comme une nouvelle créature » (74). En réfléchissant sur les textes

évangéliques — « l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te

couvrira de son ombre » (Lc 1, 35), et « Marie (...) se trouva enceinte

par le fait de l'Esprit Saint; (. . .) ce qui a été engendré en elle vient de

l'Esprit Saint » (Mt 1, 18, 20) — ils découvrirent dans l'intervention de

l'Esprit une action qui consacra et rendit féconde la virginité de Marie (75) et

transforma la Vierge en Demeure du Roi ou Lieu de repos du Verbe

(76), Temple ou Tabernacle du Seigneur (77), Arche d'Alliance

ou de sanctification (78), titres riches de résonances bibliques.

Approfondissant encore le mystère de l'Incarnation, ils virent dans le rapport

insondable entre l'Esprit Saint et Marie un aspect conjugal, poétiquement décrit

par Prudence: « la Vierge qui n'était pas mariée se maria avec l'Esprit » (79),

et ils l'appelèrent Sanctuaire du Saint-Esprit (80), expression qui

souligne le caractère sacré de la Vierge, devenue demeure permanente de l'Esprit

de Dieu. Pénétrant plus avant dans la doctrine sur le Paraclet, ils comprirent

qu'il est la source d'où jaillit la plénitude de grâce (cf. Lc 1, 28) et

l'abondance des dons qui ornent Marie: c'est donc à l'Esprit qu'ils attribuèrent

la foi, l'espérance et la charité qui animèrent le caeur dé la Vierge, la force

qui encouragea son adhésion à la volonté de Dieu, l'énergie qui la soutint dans

la compassion au pied de la Croix (81). Ils notèrent dans le cantique

prophétique de Marie (cf. Lc 1, 46-55) une influence particulière de ce

même Esprit qui avait parlé par la bouche des prophètes (84). Enfin, considérant

la présence de la Mère de Jésus au Cénacle, où l'Esprit descendit sur l'Eglise

naissante (cf. Ac 1, 12-14; 2, 1-4), ils enrichirent de nouveaux

développements le thème antique Marie-Eglise (83) ; et surtout ils recoururent à

l'intercession de la Vierge pour obtenir de l'Esprit la capacité d'engendrer le

Christ dans leurs propres âmes, comme l'atteste Saint Ildefonse en une prière

surprenante de doctrine et de vigueur: « Je te prie, je te prie, Vierge sainte:

que de cet Esprit qui t'a fait engendrer Jésus je reçoive moi-même Jésus. Que

mon âme reçoive Jésus par cet Esprit qui a fait que ta chair a conçu ce même

Jésus. (... ) Que j'aime Jésus en cet Esprit dans lequel tu l'adores toi-même

comme ton Seigneur, et tu le contemples comme ton Fils. » (84)

27. On affirme parfois que

de nombreux textes de la piété moderne ne reflètent pas suffisamment toute la

doctrine concernant le Saint-Esprit. C'est aux spécialistes de vérifier cette

affirmation et d'en évaluer la portée ; à Nous, il revient d'exhorter l'ensemble

du Peuple de Dieu, spécialement les pasteurs et les théologiens, à approfondir

leur réflexion sur l'action de l'Esprit dans l'histoire du salut, et à faire en

sorte que les textes de la piété chrétienne mettent en lumière comme il faut son

action vivifiante; d'un tel approfondissement se dégagera en particulier le

mystérieux rapport entre l'Esprit de Dieu et la Vierge de Nazareth, et leur

action dans l'Eglise ; et de ces vérités de foi plus profondément méditées

naîtra une piété plus intensément vécue.

28. Par ailleurs, il est

nécessaire que les exercices de piété par lesquels les fidèles expriment leur

vénération à l'égard de la Mère du Seigneur manifestent clairement la place

qu'elle occupe dans l'Eglise : « après le Christ, c'est la place la plus élevée

et la plus proche de nous » (85); c'est aussi cette place qui, dans les églises

de Rite byzantin, est symbolisée dans la disposition même des parties

architecturales et des éléments iconographiques: ainsi l'entrée principale de

l'iconostase porte la représentation de l'Annonce à Marie, et l'abside l'image

de la glorieuse « Theotokos ». Ceci manifeste à l'évidence que l'humanité

commence son retour à Dieu à partir du fiat de la Servante du Seigneur,

et peut voir dans la gloire de la Toute Sainte le terme de sa route. Le

symbolisme par lequel le temple matériel exprime la place de Marie dans le

mystère de l'Eglise renferme un riche enseignement et constitue un heureux

présage pour que partout les formes variées de vénération envers la Vierge

s'ouvrent sur des perspectives ecclésiales.

En effet, le rappel

des idées fondamentales exposées par le Concile Vatican II sur la nature de

l'Eglise, Famille de Dieu, Peuple de Dieu, Royaume de Dieu, Corps mystique du

Christ (86), permettra aux fidèles de reconnaître plus rapidement la mission

de Marie dans le mystère de l'Eglise et sa place éminente dans la communion des

saints. Ce rappel permettra aussi de comprendre plus intensément le lien

fraternel qui unit tous les fidèles : ils sont fils de la Vierge « qui coopère

par son amour maternel à leur enfantement et à leur éducation » (87), ils sont

également fils de l'Eglise « parce que nous naissons de sa fécondité, nous

sommes nourris de son lait, nous sommes animés de son Esprit » (88) ; la Vierge

et l'Eglise coopèrent pour engendrer le Corps mystique du Christ : « l'une comme

l'autre est Mère du Christ, mais aucune des deux n'engendre sans l'autre tout le

Corps » (89). On percevra enfin plus distinctement que l'action de l'Eglise dans

le monde est comme un prolongement de la sollicitude de Marie : en effet,

l'amour diligent de la Vierge à Nazareth, à la maison d'Elisabeth, à Cana, au

Golgotha — moments du salut d'une immense portée ecclésiale — se continue dans

l'inquiétude maternelle de l'Eglise pour que tous les hommes arrivent à la

connaissance de la vérité (cf. 1 Tm 2, 4), dans son souci des humbles,

des pauvres et des faibles, dans son engagement continuel pour la paix et la

concorde sociale, dans son zèle pour que tous les hommes aient part au salut qui

leur a été mérité par la mort du Christ. De cette façon, l'amour pour l'Eglise

se traduira en amour pour Marie, et réciproquement; car l'une né peut subsister

sans l'autre, comme le fait observer avec perspicacité Saint Chromace d'Aquilée

: « L'Eglise se réunit dans la chambre haute (du cénacle) avec Marie, qui fut la

Mère de Jésus, et ses frères. Donc, on ne peut parler d'Eglise si Marie, la Mère

du Seigneur, n'y est avec ses frères » (90). En conclusion, Nous insistons sur

la nécessité que le culte rendu à la Vierge manifeste clairement son contenu

ecclésiologique intrinsèque : ceci veut dire qu'il faudra faire preuve d'une

force capable d'en renouveler de façon salutaire les formes et les textes.

Quatre orientations pour le

culte de la Vierge biblique, liturgique, œcuménique, anthropologique

29. Aux précédentes

notations qui se dégagent de la considération des rapports de la Vierge Marie

avec Dieu — Père, Fils et Esprit Saint — et avec l'Eglise, Nous voulons ajouter,

toujours en suivant la ligne de l'enseignement conciliaire (91), quelques

orientations — biblique, liturgique, oecuménique, anthropologique — qu'il

convient d'avoir présentes à l'esprit dans la révision et la création

d'exercices et de pratiques de piété, afin de rendre plus vivant et plus

intelligible le lien qui nous unit à la Mère du Christ et notre Mère dans la

communion des saints.

30. La nécessité d'une

empreinte biblique dans toute forme de culte est comprise aujourd'hui comme un

postulat général de la piété chrétienne. Le développement des études bibliques,

la diffusion croissante des Saintes Ecritures et surtout l'exemple de la

Tradition et l'action intime de l'Esprit poussent les chrétiens de notre temps à

se servir toujours davantage de la Bible comme du livre fondamental de la

prière, et à en tirer une véritable inspiration et des modèles incomparables. Le

culte rendu à la Vierge ne peut être soustrait à ce courant général de la piété

chrétienne (92), bien plus, il doit s'en inspirer tout particulièrement pour

acquérir une vigueur nouvelle et un profit assuré. La Bible, en proposant de

manière admirable le dessein de Dieu pour le salut des hommes, est tout entière

imprégnée du mystère du Sauveur et contient également, de la Genèse à

l'Apocalypse, des références non équivoques à Celle qui est Mère et Associée du

Sauveur. Nous ne voudrions pas toutefois que cette empreins te biblique se

limite à un usage attentif des textes et des symboles judicieusement tirés des

Saintes Ecritures ; cette empreinte comporte plus encore: elle requiert en effet

la nécessité de prendre dans la Bible le vocabulaire et l'inspiration des

formules de prière et de chant; elle exige par-dessus tout que le culte marial

soit marqué par les grands thèmes du message chrétien: ainsi les fidèles,

vénérant Celle qui est le Siège de la Sagesse, seront eux-mêmes illuminés par la

lumière de la Parole divine et poussés à agir selon les préceptes de la Sagesse

incarnée.

31. Nous avons déjà parlé

de la vénération que l'Eglise rend à la Mère de Dieu dans la célébration de la

liturgie. Mais à présent, en exposant les autres formes du culte marial et les

critères qui doivent l'inspirer, Nous ne pouvons oublier le principe énoncé dans

la Constitution Sacrosanctum Concilium, qui recommande vivement les

exercices de piété coutumiers au peuple chrétien et ajoute : « Mais les

exercices en question doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques

et de façon à s'harmoniser avec la liturgie, à en découler d'une certaine

manière, et à y introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de

loin supérieure » (93). Norme sage et claire ; son application n'est cependant

pas facile, surtout dans le domaine du culte rendu à la Vierge, si varié dans

ses expressions formelles; elle exige en effet, de la part des responsables des

communautés locales, effort, tact pastoral et persévérance, et de la part des

fidèles une promptitude à accueillir des orientations et des propositions qui,

émanant de la véritable nature du culte chrétien, demandent parfois le

changement de coutumes très anciennes dans lesquelles la nature de la liturgie

s'était quelque peu obscurcie.

A ce propos, Nous

voudrions faire allusion à deux attitudes qui pourraient, dans la pratique

pastorale, rendre vaine la norme établie par le Concile Vatican II : d'abord

l'attitude de certaines personnes ayant charge d'âmes qui dépréciant a priori

les exercices de piété, cependant recommandés par le Magistère dans leurs formes

légitimes, les abandonnent et créent un vide qu'elles ne songent pas à combler;

elles oublient que le Concile a dit d'harmoniser les exercices de piété avec la

liturgie et non de les supprimer. En second lieu, l'attitude de certains autres

qui, faisant fi d'un juste critère liturgique et pastoral, unissent exercices de

piété et actes liturgiques dans des célébrations hybrides. Il arrive parfois que

dans la célébration même du Sacrifice eucharistique, soient insérés des éléments

propres aux neuvaines ou d'autres pieuses pratiques, avec le danger de voir le

Mémorial du Seigneur ne plus constituer le moment culminant de la rencontre de

la communauté chrétienne, mais seulement l'occasion de quelque exercice de

dévotion. A ceux qui agissent ainsi, Nous voudrions rappeler que la règle du

Concile prescrit d'harmoniser les exercices de piété avec la liturgie et non de

les confondre avec elle. Une action pastorale éclairée doit d'une part

distinguer et souligner la nature propre des actions liturgiques, et d'autre

part valoriser les exercices de piété en les adaptant aux besoins de chaque

communauté ecclésiale et en faisant de ces exercices les précieux auxiliaires de

la liturgie.

32. Etant donné le

caractère ecclésial du culte rendu à la Vierge, ce culte reflète les

préoccupations de l'Eglise même: l'une d'elles, aujourd'hui dominante, est le

rétablissement de l'unité des chrétiens. Ainsi la dévotion envers la Mère de

Dieu devient réceptive aux soucis et aux visées du mouvement oecuménique,

c'est-à-dire qu'elle acquiert une empreinte oecuménique. Et ceci pour différents

motifs.

Tout d'abord, les

catholiques rejoignent leurs frères des Eglises orthodoxes, où la dévotion à la

Vierge revêt des formes hautement lyriques et profondément doctrinales dans la

vénération très aimante de la glorieuse « Theotokos » et dans les acclamations à

Celle qui est « l'Espérance des chrétiens » (94). Ils rejoignent aussi les

Anglicans, dont les théologiens classiques ont jadis mis en lumière la solide

base scripturaire du culte rendu à la Mère de NotreSeigneur, et dont les

théologiens actuels soulignent davantage l'importance de la place que Marie

occupe dans la vie chrétienne. Ils rejoignent encore leurs frères des Eglises

Réformées, dans lesquelles fleurit avec vigueur l'amour des Saintes Ecritures,

quand ils proclament les louanges de Dieu avec les paroles mêmes de la Vierge

(cf. Lc 1, 41-55).

D'autre part, la piété

envers la Mère du Christ et des chrétiens est pour les catholiques une occasion

naturelle et fréquente de la supplier d'intercéder auprès de son Fils pour que

se réalise l'union de tous les baptisés en un seul Peuple de Dieu (95). Il faut

encore ajouter que la volonté de l'Eglise catholique, sans atténuer le caractère

propre du culte marial (96), est d'éviter avec soin toute exagération

susceptible d'induire en erreur les autres frères chrétiens sur la doctrine

authentique de l'Eglise catholique (97), et de bannir toute manifestation

cultuelle contraire à la pratique catholique légitime.

Enfin, en conformité

avec un culte marial authentique qui, « à travers les honneurs rendus à la Mère

(... ) veut que le Fils soit dûment connu, aimé et glorifié » (98), une telle

piété devient un chemin qui conduit au Christ, source et centre de la communion

ecclésiale, dans lequel tous ceux qui confessent publiquement qu'Il est Dieu et

Seigneur, Sauveur et unique Médiateur (cf. 1 Tm 2, 5), sont appelés à

être « un » entre eux, avec Lui et avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit

(99).

33. Nous savons bien qu'il

existe de sérieuses discordances entre la pensée de nombreux frères appartenant

aux autres Eglises et communautés ecclésiales et la doctrine catholique « sur le

rôle de Marie dans l'aeuvre du salut » (100) et donc sur le culte à lui rendre.

Cependant, puisque la même puissance du Très-Haut, qui couvrit de son ombre la

Vierge de Nazareth (cf. Lc 1, 35), agit dans l'actuel mouvement

oecuménique et le féconde, Nous avons à coeur d'exprimer notre espoir confiant

que la dévotion envers l'humble Servante du Seigneur, en qui le Tout-Puissant a

fait de grandes choses (cf. Lc 1, 49), deviendra, fût-ce lentement, non

pas un obstacle mais un intermédiaire et un point de rencontre pour l'union de

tous ceux qui croient au Christ. Nous nous réjouissons en effet de constater

qu'une meilleure compréhension de la place de Marie dans le mystère du Christ et

de l'Eglise, même de la part des frères séparés, rend plus rapide le chemin de

la rencontre. De même que la Vierge, à Cana, obtint de Jésus qu'il accomplit son

premier miracle (cf. Jn 2, 1-12) grâce à sa maternelle intervention,

ainsi en notre temps elle pourra par son intercession hâter l'heure où les

disciples du Christ retrouveront la parfaite communion dans la foi. Cette

espérance qui est nôtre se trouve encouragée par une réflexion de notre

prédécesseur Léon XIII : la cause de l'union des chrétiens « concerne

particulièrement la maternité spirituelle de Marie. En effet, ceux qui

appartiennent au Christ, Marie ne les a pas engendrés et ne pouvait pas les

engendrer, si ce n'est dans une même foi et un même amour: 'le christ est-il

divisé ?' (1 Co 1, 13) ; nous devons tous vivre la même vie du Christ et

'porter des fruits pour Dieu' (Rm 7, 4) en un seul et même corps » (101).

34. Dans le culte rendu à

la Vierge, on doit aussi tenir soigneusement compte des acquisitions sûres et

éprouvées des sciences humaines. Cela contribuera à faire disparaître une des

causes du malaise qui se fait sentir dans le domaine du culte rendu à la Mère du

Seigneur, c'est-à-dire la différence entre certains éléments de ce culte et

d'autre part les conceptions actuelles de l'anthropologie et la réalité

psycho-sociologique, profondément changée, dans laquelle vivent et agissent les

hommes de notre temps. On remarque effectivement qu'il est difficile de situer

l'image de la Vierge, telle qu'elle ressort d'une certaine littérature dévote,

dans les conditions de vie de la société contemporaine, spécialement celles de

la femme. Dans le cadre de la vie familiale, les lois et l'évolution des moeurs

tendent à juste titre à reconnaître à la femme l'égalité et la co-responsabilité

avec l'homme dans la direction du foyer. Dans le domaine politique, elle a

conquis en de nombreux pays un pouvoir d'intervention dans les affaires

publiques, à l'égal de l'homme. Dans le domaine social, elle déploie son

activité dans les secteurs les plus variés, en abandonnant chaque jour davantage

le cadre étroit du foyer. Dans le domaine culturel sont également offertes à la

femme de nouvelles possibilités de recherche scientifique et de succès

intellectuel.

Il s'ensuit chez certains

une désaffection pour le culte envers la Vierge et une certaine difficulté à

prendre Marie de Nazareth comme modèle, parce que les horizons de sa vie,

dit-on, se révèlent étroits par rapport aux vastes zones d'activités où l'homme

moderne est appelé à agir. A ce sujet, tout en exhortant les théologiens, les

responsables des communautés chrétiennes et les fidèles eux-mêmes à consacrer

l'attention nécessaire à ces problèmes, il Nous semble utile de proposer, pour

notre part, une contribution à leur solution en présentant quelques réflexions.

35. D'abord, la Vierge

Marie a toujours été proposée par l'Eglise à l'imitation des fidèles, non point

précisément pour le genre de vie qu'elle a expérimenté, d'autant moins que le

milieu socio-culturel dans lequel elle s'est déroulée est aujourd'hui presque

partout dépassé, mais parce que, dans les conditions concrètes de sa vie, elle a

adhéré totalement à la volonté de Dieu (cf. Lc l, 38), elle a accueilli

la parole et l'a mise en pratique, elle a été inspirée dans son action par la

charité et l'esprit de service : en résumé, elle fut la première et la plus

parfaite disciple du Christ. Tout cela a une valeur exemplaire universelle et

permanente.

36. En second lieu,

Nous voudrions faire remarquer que les difficultés susdites sont en étroite

relation avec certains, clichés de l'imagerie populaire et littéraire sur Marie,

mais non point avec sa véritable image évangélique ni avec les données

doctrinales précisées par le lent et sérieux travail d'approfondissement de la

Parole révélée. On doit trouver normal, au contraire, que les générations

chrétiennes qui se sont succédées dans des contextes socio-culturels différents,

en contemplant la figure et la mission de Marie — Femme nouvelle et Chrétienne

parfaite récapitulant en elle les situations les plus caractéristiques de la vie

féminine en tant que Vierge, Epouse et Mère — aient considéré la Mère de Jésus

comme type éminent de la condition féminine et comme modèle absolument

remarquable de vie évangélique, et qu'elles aient exprimé leurs sentiments selon

les concepts et les représentations de leur époque. L'Eglise, quand elle

considère la longue histoire de la piété, se réjouit de constater la continuité

du culte ; mais elle ne se lie pas aux schèmes des diverses époques culturelles

ni aux conceptions anthropologiques particulières qui les soutiennent, et elle

admet que certaines expressions du culte, parfaitement légitimes en elles-mêmes,

soient moins adaptées à des gens d'époques et de civilisations différentes.

37. Nous voudrions enfin

souligner que notre temps, comme les précédents, est appelé à vérifier par la

parole de Dieu sa propre connaissance de la réalité et, pour nous limiter à

notre sujet, à confronter ses conceptions anthropologiques et les problèmes qui

en découlent avec la figure de la Vierge, telle qu'elle est proposée dans

l'Evangile. La lecture des divines Ecritures, faite sous l'influence de l'Esprit

Saint et sans oublier les acquisitions des sciences humaines et les situations

variées du monde contemporain, conduira à découvrir que Marie peut être

considérée comme le miroir reflétant les espérances des hommes de notre temps.

Ainsi, pour donner quelques exemples, la femme d'aujourd'hui, désireuse de

prendre part au pouvoir de décision et aux choix de la communauté, contemplera

avec une joie intime Marie qui, dans son dialogue avec Dieu, donne son

consentement actif et libre (102) non pas à la solution d'un problème

contingent, mais à « l'événement des siècles », comme a été justement dénommée

l'Incarnation du Verbe (103). On se rendra compte que le choix par Marie de

l'état virginal, qui dans le plan de Dieu la préparait au mystère de

l'Incarnation, ne fut point fait de fermeture aux valeurs de l'état conjugal,

mais constitua un choix courageux, accompli pour se consacrer totalement à

l'amour de Dieu. On constatera avec une joyeuse surprise que Marie de Nazareth,

tout en étant totalement abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du tout

une femme passivement soumise ou d'une religiosité aliénante, mais la femme qui

ne craignit pas de proclamer que Dieu est celui qui relève les humbles et les

opprimés et renverse de leur trône les puissants du monde (cf. Lc 1,

51-53). On reconnaîtra en Marie, « qui occupe la première place parmi les

humbles et les pauvres du Seigneur » (104), une femme forte qui connut la

pauvreté et la souffrance, la fuite et l'exil (cf. Mt 2, 13-23) :

situations qui ne peuvent échapper à l'attention de celui qui veut seconder, par

l'esprit évangélique, les forces de libération contenues dans l'homme et dans la

société. Ainsi Marie n'apparaîtra pas comme une Mère jalousement repliée sur son

divin Fils, mais comme la femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ

de la communauté apostolique (cf. Jn 2, 1-12), et dont le rôle maternel

s'étendit en prenant au Calvaire des dimensions universelles (105). Ce ne sont

que des exemples. Ils manifestent cependant de façon claire que la figure de la

Vierge ne déçoit aucune des attentes profondes des hommes de notre temps, et

leur offre un modèle achevé du disciple du Seigneur: artisan de la cité

terrestre et temporelle, mais pèlerin qui se hâte vers la cité céleste et

éternelle ; promoteur de la justice qui délivre l'opprimé et de la charité qui

porte secours aux nécessiteux, mais par-dessus tout, témoin actif de l'amour qui

édifie le Christ dans les caeurs.

38. Après avoir proposé

ces orientations, destinées à favoriser l'harmonieux développement du culte

rendu à la Mère du Seigneur, Nous croyons utile d'attirer l'attention sur

quelques aspects erronés de ce culte. Le Concile Vatican II a déjà dénoncé avec

autorité aussi bien l'exagération de contenus ou de formes qui en arrive à

fausser la doctrine, que l'étroitesse d'esprit qui obscurcit la figure et la

mission de Marie. Il a pareillement dénoncé certaines déviations du culte comme

la crédulité superficielle substituant à l'engagement sérieux la confiance

facile en des pratiques purement extérieures, et aussi le sentimentalisme

stérile et éphémère, si étranger au style de l'Evangile qui exige au contraire

un travail persévérant et concret (106). Quant à Nous, Nous renouvelons cette

mise en garde: de telles formes de dévotions ne sont pas en harmonie avec la foi

catholique et par conséquent ne doivent pas exister dans le culte. Une défense

vigilante contre ces erreurs et ces déviations rendra le culte de la Vierge plus

vigoureux et plus authentique, c'est-à-dire solide dans son fondement: l'étude

des sources révélées et l'attention aux documents du Magistère prévaudront sur

la recherche excessive de la nouveauté et des faits à sensation ; objectif dans

son contexte historique, on devra donc éliminer tout ce qui est manifestement

faux ou légendaire; adéquat au contenu doctrinal ; d'où la nécessité d'éviter

des présentations unilatérales de la figure de Marie qui, en insistant

démesurément sur un élément, compromettent l'ensemble de son image évangélique;

transparent dans ses motivations : on aura grand soin d'écarter des sanctuaires

tout profit mesquin.

39. Enfin, au cas où

cela serait nécessaire, Nous voudrions rappeler que le but ultime du culte rendu

à la Vierge est de glorifier Dieu et d'engager les chrétiens dans une vie

totalement conforme à sa volonté. En effet, lorsque les fils de l'Eglise,

unissant leurs voix à la femme anonyme de l'Evangile, glorifient la Mère de

Jésus en s'exclamant, tournés vers Jésus lui-même, « Bienheureux le sein qui t'a

porté et les mamelles qui t'ont allaité! » (Lc 11, 27), ils seront

conduits à tenir compte de la grave réponse du divin Maître: « Bienheureux

plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique» (Lc

11, 28). Et cette réponse, qui s'avère être un grand compliment à la Vierge,

selon l'exégèse de certains Pères de l'Eglise (107) confirmée par le Concile

Vatican II (108), résonne pour nous comme une invitation pressante à vivre selon

les commandements de Dieu et comme un écho aux rappels du Sauveur lui-même: « Ce

n'est pas celui qui me dit: 'Seigneur, Seigneur' qui entrera dans le Royaume des

cieux mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Mt

7, 21), et aussi : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous

commande » (Jn 15, 14).

INDICATIONS

SUR DEUX EXERCICES DE PIETE

L'ANGELUS ET LE ROSAIRE

40. Nous avons

indiqué quelques principes capables de donner une vigueur nouvelle au culte de

la Mère du Seigneur; il appartient maintenant aux Conférences épiscopales, aux

responsables des communautés locales et aux différentes familles religieuses de

rénover avec sagesse des pratiques et des exercices de vénération envers la

Vierge, et de soutenir l'impulsion créatrice de tous ceux qui, par inspiration

religieuse authentique ou par sensibilité pastorale, désirent donner naissance à

de nouvelles formes. Il Nous semble toutefois opportun, pour diverses raisons,

de traiter de deux exercices de piété très répandus en Occident et dont le Siège

Apostolique s'est occupé en plusieurs occasions: l'Angélus et le Rosaire ou

Chapelet de la Vierge Marie.

41. Nos propos sur

l'Angélus veulent être seulement une simple mais vive exhortation à conserver

l'habitude de le réciter, lorsque et là où c'est possible. Cette prière n'a pas

besoin d'être rénovée : sa structure simple, son caractère biblique, son origine

historique qui la relie à la demande de sauvegarde dans la paix, son rythme

quasi liturgique qui sanctifie divers moments de la journée, son ouverture au

mystère pascal qui nous amène, tout en commémorant l'Incarnation du Fils de

Dieu, à demander d'être conduits « par sa passion et par sa croix jusqu'à la

gloire de la résurrection » (109), font que, à des siècles de distance, elle

conserve inaltérée sa valeur et intacte sa fraîcheur. Il est vrai que certains

usages traditionnellement liés à la récitation de l'Angélus ont disparu ou

peuvent difficilement subsister dans la vie moderne; mais il s'agit d'éléments

marginaux : la valeur de la contemplation du mystère de l'Incarnation du Verbe,

de la salutation à la Vierge et du recours à sa miséricordieuse intercession

reste inchangée ; et, malgré les conditions nouvelles des temps, ces moments

caractéristiques de la journée — matin, midi et soir — qui délimitent les

périodes d'activité et constituent une invite à s'arrêter pour prier, demeurent

inchangés pour la majeure partie des hommes.

42. Nous voudrions

maintenant, Frères très chers, nous arrêter un peu sur la rénovation de ce pieux

exercice que l'on a appelé « résumé de tout l'Evangile » (110). le Chapelet de

la Vierge Marie, le Rosaire. Nos Prédécesseurs lui ont accordé une attention

vigilante et une sollicitude empressée: ils en ont à plusieurs reprises

recommandé la récitation fréquente, favorisé la diffusion, expliqué la nature,

reconnu l'aptitude à développer une prière contemplative à la fois de louange et

de supplication, rappelé l'efficacité intrinsèque pour faire progresser la vie

chrétienne et l'engagement apostolique. Nous aussi, dès la première Audience

générale de notre Pontificat, le 13 juillet 1963, Nous avons montré notre grande

estime pour la pieuse pratique du Rosaire (111), et, par la suite, Nous en avons

souligné la valeur en de multiples circonstances, ordinaires pour certaines,

graves pour d'autres, comme lorsque, en une heure d'angoisse et d'insécurité,

Nous publiâmes l'Encyclique Christi Matri (15 septembre 1966), afin que

de ferventes prières soient adressées à la Vierge du Rosaire pour supplier Dieu

d'accorder le bien supérieur de la paix (112); appel renouvelé dans notre

Exhortation apostolique Recurrens mensis October (7 octobre 1969), dans

laquelle Nous commémorions le quatrième centenaire de la Lettre apostolique

Consueverunt Romani Pontifices de notre Prédécesseur saint Pie V qui, en ce

document, expliqua et, en quelque manière détermina la forme traditionnelle du

Rosaire (113).

43. L'intérêt constant et

l'affection que Nous portons au Chapelet de la Vierge Marie Nous ont poussé à

suivre avec beaucoup d'attention les nombreux congrès consacrés ces dernières

années à la pastorale du Rosaire dans le monde contemporain: congrès organisés

par des associations et des hommes qui ont profondément à caeur la dévotion du

Rosaire, et auxquels ont pris part des Evêques, des prêtres, des religieux et

des laïcs forts d'une grande expérience et connus pour leur sens de l'Eglise.

Parmi eux, c'est justice de nommer les Fils de saint Dominique, chargés par

tradition de garder et de propager une dévotion aussi salutaire que celle-là.

Aux travaux des congrès se sont ajoutées les recherches des historiens,

effectuées non pas pour définir dans des buts quasi archéologiques la forme

primitive du Rosaire, mais pour en saisir l'intuition originelle, l'énergie

première, la structure essentielle. De ces congrès et de ces recherches ont

surgi plus clairement les caractéristiques fondamentales du Rosaire, ses

éléments essentiels et leur rapport mutuel.

44. Ainsi, par exemple, a

mieux été mise en lumière la nature évangélique du Rosaire: il tire de

l'Evangile l'énoncé des mystères et ses principales formules; il s'inspire de

l'Evangile pour suggérer, en commençant par la joyeuse salutation de l'Ange et

par l'acceptation religieuse de la Vierge, l'attitude dans laquelle le fidèle

doit le réciter; il propose, dans la succession harmonieuse des Ave Maria,

un mystère fondamental de l'Evangile — l'Incarnation du Verbe — saisi au moment

décisif de l'Annonce faite à Marie. Le Rosaire est donc une prière évangélique,

comme aujourd'hui, plus peut-être que par le passé, aiment à le définir les

pasteurs et les érudits.

45. De même on a plus

facilement compris comment le déroulement ordonné et progressif du Rosaire

reflète la manière même dont le Verbe de Dieu, en s'insérant

par un dessein

miséricordieux dans l'histoire humaine, a réalisé la Rédemption. Le Rosaire

considère en effet successivement, et dans l'ordre, les principaux événements

salvifiques de la Rédemption qui se sont accomplis dans le Christ: depuis la

conception virginale et les mystères de l'enfance jusqu'aux heures culminantes

de la Pâque — la Passion bienheureuse et la Résurrection glorieuse — et jusqu'à

ses effets sur l'Église naissante du jour de la Pentecôte et sur la Vierge, le

jour où, parvenue au terme de son exil terrestre, elle fut emportée, corps et

âme, vers la patrie céleste. On a encore observé que la division en trois

parties des mystères du Rosaire, non seulement correspond étroitement à l'ordre

chronologique des faits, mais surtout reflète le schéma de la prédication

primitive de la foi et propose à nouveau le mystère du Christ exactement de la

façon où le voyait saint Paul dans la célèbre «hymne» de l'Épître aux

Philippiens : abaissement, mort, exaltation (2, 6-11).

46. Prière évangélique

centrée sur le mystère de l'Incarnation rédemptrice, le Rosaire a donc une

orientation nettement christologique. En effet, son élément le plus

caractéristique — la répétition litanique de l'Ave Maria — devient lui aussi une

louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'Ange et de la

salutation de la mère du Baptiste: « Le fruit de tes entrailles est béni » (Lc

1, 42). Nous dirons même plus. la répétition de l'Ave Maria constitue la

trame sur laquelle se développe la contemplation des mystères: le Jésus de

chaque Ave Maria est celui-là même que la succession des mystères nous